次代を担う大切な子ども達のために

活 動 報 告report

白人帝国主義と戦った日本及び日本人 平成26年9月21日 作成 正岡 富士夫

―松原久子著『驕れる白人と闘うための日本近代史』を中心として―

はじめに

松原久子氏は昭和10年京都に生れ、昭和33年、国際基督教大学卒業後渡米、約4年間在米し、ペンシルベニア州立大学(舞台芸術科)で修士号取得、日本演劇史を講義した。

1960年代初めドイツに渡り、ゲッティンゲン大学大学院にてヨーロッパ文化史を専攻、1970年に博士号(日欧比較文化史)を取得した。その頃の西ドイツは日本に先駆け経済復興を果たし、凄まじい勢いでマンションや一戸建てが建設され、自動車の台数は1000万台を越えてアウトバーンは飽和状態に陥っていた。当時の西ドイツには900人足らずの日本人が滞在していたが、ドイツ人の日本へのイメージは、戦国から江戸時代にかけて日本を訪れたフランシスコ・ザビエルら宣教師たちの伝えた日本見聞と幕末にかけて来日した欧米の外交官の情報を不正確にとり混ぜたものであった。すなわち、派手な着物姿の芸者が街を歩き、茶をすする儀式を尊ぶお伽の国であり、印象派風の木版画の国であり、山寺で仏教の僧侶が瞑想に耽るかと思うと、サムライが突然腹を切る国であった。日本人は一握りのお米で生きることができ、紙で造られた家に住み、人力車で旅をし、そしていつも微笑んでいるというものである。

その偏見がいつどのように形成されていったかを詳らかにすることは不可能だ。ところが偏見の中味は、日本の経済発展と共に変わっていく。70年代後半から80年代になると、日本は異国情緒に包まれた不可思議なお伽の国ではなくなり、そのかわりとんでもない猿真似の国だと言われ始めたのである。優秀な技術を欧米からいつの間にか盗み取り、世界市場制覇を企む怪しからん国だという風に。

松原久子は、ドイツ人の誤解を少しでも減殺すべく、ドイツ語圏の新聞雑誌やテレビ討論、ドキュメンタリーなどを通して日本に関する欧米人の偏見を鋭く指摘し、風刺し、出版物を出した。週刊の全国紙「ディー・ツァイト」でコラムニストを務めたほか、西ドイツ国営テレビ(当時)の国際文化比較討論番組にレギュラー出演するなどしていた。

そして松原久子は、彼らの勘違いの根源に潜む重要な或る一点に気付いたのである。それは「歴史」であった。欧米人は歴史というものを極めて大切にする人たちであった。その歴史は、古代ギリシャから現代に至るヨーロッパ中心の「世界史」という認識であり、それ以外の地域には語るべき歴史が乏しいという独善的かつ偏狭な歴史観に立つものであった。特に、大航海時代以降、欧州人が如何に華々しく世界を席巻したかを誇り、産業革命を経て科学技術、医学、経済学、建築学、法学、社会思想、更には音楽から芸術に至るまでそのほとんどすべてが欧州から発信されたものであり、その後の世界の総体的な発展はヨーロッパ人の海外進出がなければ実現しなかったことだと、彼らは信じて疑うところがなかった。

その間、日本などという極東の島国は、寺を建て、米を作る以外は、ほとんど眠り続けている人間の集まりに過ぎなかった。近代に入って我々ヨーロッパ人から学び、瞬く間にのし上がったが、常に我々の猿真似をして発展しただけである。その後いくらかは自分なりの工夫も加え、先端技術を駆使して経済大国になったが、どこまで続くかは疑問である。というのは、日本には日本人が依って立つ歴史の蓄積がないからである―。いささか極端な言い方かもしれないが、大体こういったところが欧米人の日本観だと、松原久子は述べている。

日本人には依って立つ歴史がない―戦後の自虐史観・東京裁判史観に毒され、まみれて今なお足を取られている日本人にとってはその通りかもしれないが、縄文時代以降の日本史をマルキシズムなどの歪んだレンズを通してではなく自然かつ素直に学んだ人から見れば、日本には依って立つ歴史が有り余るほどあり、この欧米人の認識に驚きを禁じ得ないのである。

松原久子はその驚きに触発されて、この書『驕れる白人と闘うための日本近代史』を執筆した。それは主に「ドイツ人の偏見を正す」という目的もあってドイツ語で執筆され、冷戦終結の数週間前の1989年9月ミュンヘンで出版された。内容は以下に記述するように欧米人・白人にとって極めて不愉快なものである。自国の過去を擁護する言論には制限がかけられ、自国の悪口を言うことには無限の自由がある特異な国日本というならいざ知らず、よくもまあこれが日本以外の国で出版できたものだと、ドイツの自由民主主義に喝采しないわけにはいかない。彼女はテレビに出演し、欧米国家の歴史的悪行について具体例を挙げて批判し、袋叩きに遭いながら日本の弁明に努めてきた数少ない貴重な日本人であるが、そのために街頭で中年女性から「我々の悪口を言う者はこれだ。日本へ帰れ」と顔に平手打ちをくらったほどである。

松原久子は、日本の歴史といっても、近世以前に遡ることはしていない。江戸時代、すなわち鎖国以降の日本史に絞って次の三点を特に強調している。

第一点 鎖国時代に作りあげられた日本社会の仕組みをよく知っていれば、日本が明治維新で開国後、迅速かつ徹底的に近代化を

実現できたことは全く驚くに足りないこと。

第二点 鎖国時代の日本社会を正確に考察すれば、今日の日本を理解できること。というのは、今日、日本人を良きにつけ悪しき

につけ、動かしていることの多くは、鎖国時代と一直線で繋がっているからである。

第三点 限られた資源の中で平和に暮した鎖国時代の日本人の知恵は、21世紀の地球全体にとっても、大いに重要であること。

鎖国時代、日本では3000万人もの人々が限られた面積の国土で生きなければならなかった。にもかかわらず200年以上

もの間、驚くほど穏やかに、平和に仲良く暮らすことに成功したのである。極端な貧富の差もなく、人々はおおむね豊か

であった。今日膨大な人口を抱える地球では、天然資源がいかに貴重であり、人間と環境の微妙なバランスはいかに簡単

に崩されてしまうかという意識が芽生えてきている。だからこそ今、鎖国時代の日本について知る意味があるのである。

ドイツ語の原著名は「Raumschiff Japan」(『宇宙船日本』)、副題は『真実と挑発』である。副題が本書の意図するところをよく表しているように思える。

なお彼女は1987年アメリカ合衆国・カリフォルニア州に移住し在住。スタンフォード大学フーバー研究所特別研究員を経て、著作活動を続けている。

第1章 奇跡と不思議の国・日本

1 日本の奇跡

本年(平成26年)、日本が政府開発援助を開始してから60周年を迎える。これまでに日本は、169か国、21地域に対する二国間支援に加え、世界銀行やアジア開発銀行などの国際開発金融機関、国連開発計画、国連教育科学文化機関、国連児童基金、世界保健機関、世界食糧計画、国連難民高等弁務官事務所など多数の国連機関に対する拠出を通じた支援を行ってきた。日本の行ってきたこうした支援は世界から、途上国から、どのように受け止められているのだろうか。英国の公共放送BBCは、毎年「世界に良い影響/悪い影響を与えている国」を調べる世界世論調査を行っているが、日本は毎年「世界に良い影響を与えている国」の上位を占めている。最近では2008年と2012年に第1位になった。こうした日本に対する高評価の背景には、日本がこれまで行ってきたODAなどの国際協力が大きく貢献したことは疑いがない。(外務省ODA白書より)(ODA総額は1兆7000億円(贈与8000億、借款9000億)今なお外務省は支那に対してODAを継続している。その内訳は、無償資金協力(贈与)8億1000万円、技術協力(贈与)106億7000万円、政府貸付(有償)316億5000万円である。政府貸付については、返済額が1100億円と貸付額を大きく上回っている。よってODA全体としては、支那に対して794億円の黒字?となっている。*平成24年実績)

松原久子は、発想を転換し、江戸時代末期まで欧米に大きく遅れていた日本が、開国後一気に近代化した理由について、次のように考えた。

世界のいたるところに、アジアにもアフリカにも、中近東、中南米にも、今日なお開発途上国のグループに数え入れなければならない民族・国家が数多くある。彼らは苛酷な植民地統治から解放されると、先進国の仲間入りをするために力を尽くしている。

彼らは何十億ドルの開発援助金を貰い、今も貰っている国がたくさんある。その援助は無償資金に加え、工業化社会の建設に不可欠な技術協力はもちろんのこと、さまざまな分野例えば教育、医療・保健福祉、水、農業、経済社会インフラ、各種制度など社会・経済のあらゆる分野に及んでいる。支援国はダムや発電施設、道路、鉄道、空港を建設し、完備された工場施設も提供している。被支援国の国情に適した独自の産業が育つよう木目細かな心も配ってきている。

先進国の開発援助担当部署では、途上国へ指導者、教官を送り実地指導を行うとともに、途上国の若者たちを自国へ招聘し、彼ら留学生に対し知識・技能を付与するために多大な資金と労力を費やしている。ところが、いくつかの途上国が半工業国のグループへ発展することに成功したとはいえ、大半は今なお途上国の名札を外せないでいる。

この状況を日本が19世紀の中ごろから後半に置かれた状況と比較してみたい。当時は言うまでもなく国際開発援助などという国際援助システムは皆無だった。国際連盟も国際連合も世界銀行もなかった。あったのは苛酷で、情け容赦ない植民地主義だけであり、如何にして遅れた地域・国々から搾取できるかを当時の豊かな先進国であった欧米列強は競っていたのである。日本のような200年以上の鎖国から顔を出したばかりの小国は、欧米列国の食卓のデザートになって終わりを遂げてしまう弱肉強食の世界だった。

ヨーロッパ人が、「我々は日本人を援助した。我々の助けがなかったら、日本の近代化は決して成らなかった」と公言するのを私たちはしばしば耳にしてきた。

しかし、事実はこうである。明治新政府は開国の後、「自国の費用で」何百人という日本の学生を欧米に留学させた。そして日本政府は同様に、「自国の費用で」約500人の欧米の学者や技術者や軍人を日本に招聘した。東京帝国大学医学部教授として招聘されたエルヴィン・ベルツは、ドイツで大学教員資格を取得したばかりの若い助手であったが、彼自身の記録によれば、彼は東京に宿舎を与えられ、初任給は年額で16,200ライヒス・マルクであった。それはなんとビスマルク内閣時代のドイツの最高位の公務員給与よりも高額であった。彼以外の招聘された外国人顧問などの給与はベルツと同等又はそれ以上であった。

つまり、我々日本は欧米から援助されたのではなく、貧弱な財政でありながらも工面して、欧米人を自国の金で雇用し、日本の改革・改善のために働かせた、いわゆる自由経済原理に基づく商行為であった。戦後のODAのように無償で提供されたものではなかったのである。

では、現在の開発途上国が今日なお発展しきれないでいる理由が他にあるのであろうか。それとも、日本だけが異常なのであろうか。彼らが発展できない比較的正当な言訳として、植民地支配をうけた後遺症であるとの主張もあり得る。それではトルコやタイは一度も欧米の植民地であったことはない。しかし、この両国ともに先進国の仲間入りをするには程遠く、かなり遠い将来を見通しても中進国に留まるのが精一杯であろう。

ベルツやその他多くの欧米人が繰り返し、やや大袈裟に述べているように、明治維新当時の日本が、ヨーロッパに500年の遅れをとった未開な後進国であったなら、その後、驚異的な発展を遂げて世界の5大国にまで成した日本人は、まさに異常な民族であり、奇跡を行う超人的才能を有するものと言わなければならない。

しかし現実には、工業化のための前提条件は、当時すでに十分に満たされていたのである。国を開いた19世紀半ばには、日本には貧富の極端な差はなく、富は広く分配されていた。また、手工業の教育訓練を受け、学習意欲のある、というより学習熱にとりつかれた若者がたくさんいた。18世紀中頃から江戸や京都・大坂などの都会だけではなく日本全国の津々浦々に庶民の手による塾や寺小屋が作られ、幕府や藩もまた学問所を運営していた。総人口との比率でいえば、すべての欧米諸国よりも識字率は圧倒的に高く、ほとんどの日本人は読み書きができ、更には算盤などによる簡単な算術ができた。

数世紀前から国内市場が栄え、見事に張り巡らされた交通網と、それに付随する道路、運河、航路、宿場、港といった産業基盤も整備されていた。さらに資金は、贅沢を第一に考える人たちではなく、投資事業に意欲を持った人たちの懐の中にあった。

資金と人材と産業基盤という工業化のために必要な条件は、幕末から明治初期の日本に完備されていたのである。近代化を妨げるおそらく最大の問題は、富の不平等な分配である。一握りの上層階級が土地の大部分を所有し、その土地から生み出される富の大部分を独占する限り、需要も偏ったものになる。経済活動の軌道は、一部の金持ちの欲求に応える方向へ引きずられる。金持の贅沢な要求を満足させるために、繊細で素晴らしい芸術作品が生み出されることもしばしばある。そういった作品は、現在ヨーロッパの美術館などに飾られ、人々を感動させている。しかしその芸術作品を創作した国民の大部分は貧困に喘いでいた。庶民は僅かな上流階級の豪華な生活のために死ぬほど酷使されていたのである。今なお一部の国家や民族においては、この構造が続けられている。そのような社会には希望というものが生まれない。経済的な豊かさと購買力が広く行き渡っていることが、工業化のための前提条件である。その条件を満たしている所で、初めて人間は何かを成し遂げようとする意欲を持てる。成し遂げたことが報いられた時、更に大きな希望が湧いてくる。

なぜ、天然資源の豊かな大国ロシアがあのように西欧に遅れてしまったのか。かつては計り知れないほど豊かな国だったスペインが、貧しかった北西ヨーロッパ諸国に差をつけられてしまったのか。

その原因を一言で言うならば、貧富の差があまりにも大きかったということである。その貧富の差のために、広く全国民に利益をもたらす工業化の芽が摘み取られてしまったのである。数世代にわたって貧富の差が拡大することを未然に防止する効果的なメカニズムが経済システムに組み込まれていなければ、その社会はあっという間に破局へと傾れ込んでいくであろう。無産階級が破滅の淵へと追い込まれ、生き延びる望みを失った時、貧困と不正への怒りが膨れ上がり、暴力と革命への火ぶたが切られるのである。

日本には革命はなかった。なぜか?という問いにさまざまな意見が出されるであろうが、結局、日本ほど貧富の差、上層と下層の格差が少なく、そしてそもそも日本ほど階級制度が発達しなかった国は世界のどこの民族においても見られない、という理由が最大である。

ヨーロッパ人はよく、革命が過去において常に大きな進歩をもたらしたと誇らしげに言う。ではなぜキリスト教の隣人愛は十数世紀もの間、自由・平等・博愛をヨーロッパ思想の中心理念にできなかったのか、別な言い方をすれば、血みどろのフランス革命の必要性はどうして生じたのか。革命の原因は数え上げればきっとたくさんあるだろう。革命以前のフランス人庶民は、1日に1ルーブル稼ぐことが出来れば有難いと思わなければならなかった。それに対して、ルイ十六世の妃マリー・アントワネットの衣装代は、年におよそ25万ルーブルだった。今日の金額に換算すると少なくとも6,000万フラン(約12億円)である。民衆の心が煮え立ったのも不思議ではない。(ユーロ切り替え時、最終的に1フラン=約20円)

国民の間で貧富格差が臨界点を超えると社会は不安定化するというのは、古くから日本人の考え方に根ざしたいわば常識のようなものだった。なぜヨーロッパをはじめとする他の国々の為政者たちはこのことに気がつかなかったのか不思議である。江戸時代においては、富の平準化を図る考え方が幕府の方針にさえなっていた。

この考え方は日本民族の体質になっており、現代の日本企業・官公庁の給与体系にも影響を残している。欧米では企業幹部の給与が一般社員の給与の百倍、千倍ということは珍しいことではない。日本では、外国人がトップにある特別な企業を除けば、多くの企業における給与比率は50倍以下である。国家公務員の場合、大卒新人職員と事務方トップの事務次官の給与比率は僅か10倍以下であるが、それでも上層の給与が高いとされ、上級者の給与はカットされ、若い職員の給与改善が図られる傾向にある。 約半世紀と短い期間に、血塗られた革命なく、途上国から先進国に発展した日本。松原久子の結論は、日本は、開国以前から既に先進国としての資質を備えた国であったということだ。つまり、日本人が特に超人であったという訳ではなく、二千年、あるいは縄文時代を入れると1万5千年以上も前から蓄積してきた資産によって、欧米の新しい知識・技術・思想などをいともたやすく取り込み、消化して、日本の風土に合うように改善し、極めて短期間のうちに後進国から先進国へ席替えを果したのである。

2 草莽の力・農民

(1) 農民と農奴

「この地球上で“素朴な農民や小売商人”からなる国家が、短期間に、世界有数の工業先進国へと飛躍を遂げた例が他にあるだろうか?」これは松原久子が昭和から平成へと移る頃に読んだドイツの新聞記事の一節で、在日ドイツ人特派員が、日本について書いたものである。

ここに出てくる「素朴な農民」に私たちはどんな連想をするであろうか。のどかな田園風景の中で額に汗しながらも家族が寄り添って笑顔で働いている光景が浮かぶ。しかし欧州人が思い浮かべるのはそうではない。「農奴」である。貴族の主人や大地主からもっと働け、もっと収穫を上げろといつも鞭で追われ、搾取される農奴である。顔に深く皺が刻まれ、手があかぎれて、目脂がこびりついた農奴である。「素朴な農民」と聞いた時、ヨーロッパ人は、生涯一度も風呂に入らず、読み書きのできない人々を思い描くのである。

これは産業革命以前のヨーロッパの農民に関する史料を調べたときに、必ず出会う農民の姿、生活である。その決定的特徴は、人々の食糧生産をひとえに担っていたにも拘らず、領主の横暴の最大の犠牲者だったということであり、彼ら自身が団結して身を守るすべを持たなかったため、搾取され尽くしたのである。

それでは幕末以前の近世の日本の農民はどうだったのか。彼らも数からいえば日本社会の最大の集団であった。3,000万人の人間を養う食糧を確保するためには、多くの人手が必要であった。日本の農民も日々額を汗にして働いた。ここまではヨーロッパの農民と同じである。

しかし日本の農民は、領主や地主の横暴の犠牲になる心配はほとんどなかった。それどころか彼らは自立していたのである。これはヨーロッパの農民の生涯体験できなかったことである。

日本の農村には村落共同体が作られ、議会に相当する「寄り合い」があった。寄り合いでは、代表者と役員が選ばれ、村を代表して対外的交渉を行った。年貢つまり納税の問題について、行政側である郡代や代官と談判するのが最大の仕事であった。したがって作柄によって村ごとに税率は毎年変わり、農民の生活が成り立つように調整された。

税は古今東西どこの社会でも核心的問題である。行政のために税が必要であることは、いかなる国家や社会においても原則的には納得されているが、為政者側と住民側はその税額について常に厳しい対決の場に置かれる。国が要求する額と住民が納得する額を調停することは決して容易なことではない。

日本では、最大限の公正を期した税体系の整備が行われた。土地の地味、陽の当たり具合、灌漑の効率などを考慮して、すべての水田が仔細に調査され納税額が決められた。ここで特に強調すべきことは、その税額は農民の頭越しに為政者側の独善によって一方的に決められたことではないということだ。納税額を決める際には、村落の代表者・役員を通じて、協議や決定の場に参加する権利を日本の農民は持っていたのである。

(2) 自主管理の農村

日本ではヨーロッパと違って、農民たちは自分たちの村の総合的な案件について、原則として自主管理をするのが慣例となっていた。どの村にも戸籍係があり、その簿冊には誕生、結婚、死亡が記載され、主に村の中に必ず一つ以上はある寺院によって管理された。

農民は農業全般を管理する郡奉行などの役人と協力して、治水、堤防、貯水池、用水路などの土木工事も行った。そのため一部の農民には測量に必要な技術が求められた。江戸といった都会や他の地方から肥料などを購入する商いに必要な算術も身に付けなければならなかった。村落共同体で農業を自主運営するにあたっては多方面の課題を処理しなければならなかったので、農民にも読み書き算盤の技能が求められた。日本の農民たちは、牛馬のようにあるいはヨーロッパにおける農奴のように物理的な力を発揮すればいいというものではなかった。ヨーロッパの農民たちが読み書きできるようになるのは、遥か後年である。日本のほとんどの村には読み書き算盤を教える寺小屋があり、僧侶や名主などの知識階級だけでなく一般の農民が先生となって教えたのである。

日本農民に課せられた最も重要な拘束は、他の土地で働くために村を出ることが厳しく禁じられていたことだった。婚姻以外の理由で、町へ引っ越すことも、他の村に移り住むことも許されなかった。もっとも抜け穴はあったようで極めて少数であったが全く農村から江戸などへの人口流出はあったようだ。

(3) 農民の旅行

ところが不思議なことに旅は禁じられることはなく、むしろ盛んであった。旅をしたい者は、名前、目的、期間を村役人に届け出て通行手形を受ければそれでOKだった。それは何を意味するのか。当時の農民たちのほとんどが満たされた生活状況にあり他国へ逃亡する恐れがないと、行政側である領主の役人らが判断していたということを如実に示すものだ。江戸時代の旅の目的、旅行先はそのほとんどがお伊勢参りを初めとする神社仏閣への参拝であったが、旅の途中に知らない土地を見て歩き、どんな農業を営んでいるか、自分たちの農業に役立つ工夫はないかなどを見学する農民も多かった。

保存されている記録によれば、豊作で特に心配のない年には、日本各地から300万~400万人の人々が伊勢神宮訪れたという。多い年には、約1,000万人が、すなわち当時の総人口のおよそ1/3がどこかに旅をしていたという記録もある。

このようにたくさんの農民を旅に駆り立てたものは何だったのか。知らない土地を見てみたい。温泉につかって羽目をはずして遊びたい。おいしい名物があれば腹一杯食べたい。銘酒があれば過ごしてみたい。等々、現代と変わらぬ旅の楽しみが大きな理由であったことは間違いないが、同時に盛んであったのは学習欲である。米の品種、耕作の仕方、野菜の育て方、蚕を育てる桑の木の種類、他国のお茶の味などを見聞し、自分たちの農業の改良を図り、収益を増やしたいという生産意欲に突き動かされて旅をする農民が多かった。

旅には多大な費用がかかる。運賃はほとんど要らないが、かかる日数に応じた宿泊費は、現代の旅行よりもはるかに多額となった。そのためどこでも全村をあげて積み立てが行われており、そこからこのような研修旅行の費用が賄われた。村人は全員、協議・議決権を持っていて、今年は誰が旅に参加するかを相談して決めた。この驚くほど民主的なやり方は、どうしたらグループ研修旅行に必要な経費を負担少なく調達できるか考えた末に編み出された知恵であった。このやり方は村人の連帯感を高めた。運よく旅に参加できた者は、余分な金は為替(トラベラーズチェックのようなもの)に換え、旅先で現金に換え、持ち切れないほどのお土産を買い、研修の成果を持ち帰ったのである。現代風に言えば、旅行によって需要と供給が掘り起こされ、貨幣が循環して国民総生産を内需の面から支えたのである。

事実上、ほとんど制約もなく全国を行き来できるこの自由な仕組みは、日本の農業の均質的な発展に大いに寄与した。情報は旅をした農民たちによって短期間のうちに各地へ広がり、試験的に実践された。当時既に国内では240種以上の米の品種が栽培されており、それらの米の特徴や栽培上の注意などが『農業全書』に詳しく記されており、現在でもそれを読むことができる。

漁業のための本も書かれた。魚の種類に適した網の編み方、アユなどの川魚を捕るための鵜の飼いならし方、牡蠣など貝類の養殖法、入江で海藻を育てる方法、捕鯨法などについて記されている。

農業にとっての最大の課題は肥料であった。中西部ヨーロッパでは痩せた土地を回復するために、人糞などの肥料を使いながらも、畑を3区分し、畑の1/3は1年間休耕して地力を養った。しかし、耕地面積の狭さの割に人口の多い日本では、土地を休ませる余裕はなく、効き目の高い肥料を工夫する必要があった。人糞はもちろん家畜の糞尿、食に適さない魚介類、海藻、しょうゆやみそを作る時の大豆の搾りかす、菜種の油かす、竈の灰など利用できる物は何でも加工して使った。

百万都市の江戸ではこのリサイクル・システムがほぼ完璧に運営され、江戸の街には馬、犬、猫の糞、汚物、ゴミ屑の類は一切落ちていなかった。人間や動物の排泄物が道路の片隅や裏庭に積み重ねられ、香水が流行った理由とされる異臭に満ちたヨーロッパの都会とは全く違う光景であった。江戸時代に日本を旅したヨーロッパ人の旅行記には、そのことが驚嘆の念をもって記されている。これは農村や地方でも同様で、東海道などの街道筋には一定の間隔で厠いわゆる公衆便所が設置されており、旅人が落としていった糞尿は近くの村の農民が汲み取りに来て、いつも清潔に保たれていた。

3 草莽の力・商工人

(1) 自由な商工人

商工人は、士農工商と言われた階級区分でいえば最下位に位置していたが、特に商人は経済的には豊かな層を形成していた。京と大坂の二大商工都市では、商工人の人口は過半数に達しており、したがって町の管理にも携わっていた。江戸の商工人は40万以上で、50万人の武士に次いで多かった。当時日本は260余の藩によって分権統治されていたが、全国では約200万人が商人、手工業者が約100万人、合わせると商工人は日本全人口の10%であった。

江戸時代の商業と工業は、行政府から事実上ほとんど注意を払われず、いわば無視された存在であった。つまり課税の対象として重視されず、法人税、事業税、所得税といった恒常的な税を徴収されることはなかった。ただし、一定の利益に対する上納金(運上金)や質屋、旅籠、両替商など同業組合を通して納める冥加金といった名目で領主などに金銭を差し出すことは行われた。

為政者が無関心であったにもかかわらず、当時既に日本の国内市場は整備・統一されており、陸路・水路ともに全国的な流通網が出来上がっていた。もちろんそれは江戸幕府が意図的に整備したものではなく、古代に大和朝廷が着手し、1000年以上もかけて草莽の力の積み重ねによっていわば自然造成されていたのである。生産物を日本各地から買い入れ、日本各地へ商品として売りに出すという発想はごく自然に行われた。

度量衡も国内統一され、梱包荷物の大きさも規格化されていた。ヨーロッパでは考えられないことだが、江戸時代の日本では既に高度な規格化が実行されていたのである。しかも、それは行政府の指示なく、商工人の同業組合などの自発的知恵によるものであった。関東と関西に若干の違いがあったが、畳や建具など家財道具の大きさも全国的に統一されていた。金持ちの家でも、貧乏人の家でも、町でも村でも同じだった。その結果、火災や水害などのために家を再建築しなければならないような場合、寸法を測り直し新たに注文生産する必要はなく、在庫品があればすぐに使え、中古の再生品の利活用も可能だった。雨戸も庶民の家から庄屋の豪邸、大名屋敷の敷居にはめることができた。貧富の違いは、製品の大きさ・規格ではなく、材料の値段や仕上げの品質などの差に表れただけであった。

藩札のような地方紙幣は使われていたが、その大前提となる小判以下の通貨は全国的に完全に統一されており、その通貨を持てば日本のどんな辺鄙な藩の小さな部落へ旅しても使うことができた。

ドイツでは1870年代即ち明治前期に至るまで国内関税が徴収されていた。日本では織田信長と豊臣秀吉の全国統一の際の商業・流通の自由化政策によって、17世紀前に国内関税に類する障壁は全廃されていた。

商工人階級は、幕府が彼らを重要視しなかったことによって、農民よりもさらに徹底した自主自立を享受することができた。幕府や大名の代理人がやって来て税を要求されることもなかった。

(2) 町人が管理する京の町

なかでも人口35万の京は、日本で最も古い伝統豊かな商工人の町だった。天皇や皇族の存在は、京の住民の誇りではあったが、ウィーンにおけるハプスブルグ家やサンクト・ペテルブルグにおけるロシア皇帝とは異なり、京の住民生活に何の重苦しさも与えなかった。

京の商工人は町ごとに町内会のような自治組織を作り、約4,000人もの世話役が選出され、世話役は、町内の消防・警察業務のほか、今でいえば市役所の住民課や市民課が行う戸籍、公正証書、不動産などの登記に関する業務を行った。さらには道路や橋梁の建設・修理といった土木業務も行った。もちろんこのような多岐にわたる住民サービスを行うための財源として、商工人は自治組織に営業税を納めた。

京はまた日本における銀行発祥の地でもある。最初の設立は1673年、6代将軍家綱の寛文12年である。「両替商」と言われた銀行はわずか数10年の間に飛躍的に発展し、全国的な金融機関となった。当時、市場経済に委ねていた金・銀の通貨の両替のほか、顧客に信用貸しを行い、抵当権を設定し、手形や小切手を発行し、商品先物取引業務を行った。当時の銀行制度はおそらくイギリスやオランダと遜色ないものであり、その他のヨーロッパ諸国よりもはるかに進んでいた。主に大商人を相手にする大銀行(現在の都市銀行)に相当する両替商から、個人や小規模な商人を相手にする小規模な銀行、今でいえば信用金庫のような両替商もあった。そのような両替商の店先には、チリ紙、油、酒、糸などの日用品も売られていた。

(3) 商都大坂と政都江戸

大坂は全国各地から集まる商品の最も重要な積み替え地であった。大坂には各藩が米蔵を設け、商人も巨大な米の貯蔵倉を置いたので、全国から米が集まった。大坂商人には地域を越えた米取引を行う特別の認可が幕府から付与されていた。そこで市場が開かれ、米の相場が決まり、取引された。米の他にも海産物、野菜、果物、大豆、乾物、油、藁、紙などの商品の市場があり、市場原理に基づいて価格が決められた。

大坂で付けられた価格は、陸路で600キロ離れた江戸に伝達され、江戸での物価を左右した。大坂の相場を知ることは、江戸の商人にとって死活的であった。江戸時代前期に、大坂の取引市場で決められた価格は、旗信号通信により8時間以内に江戸へ伝えられた。

江戸の人口は、1700年頃には百万の大台に近付いていたが、1750年頃には150万人を越えるまでに急増した。膨大な量の食べ物などさまざまな消費財が必要であった。260余の藩邸では、多数の侍や使用人を養わなければならなかった。その頃の江戸には、少なくとも70万人の武士がいた。

当然ながら巨大な消費地の江戸と巨大な供給地の大坂・京との間の交通量は増大した。毎年100万人以上の旅行者がその間を陸路又は海路で往復していたといわれる。その大幹道である東海道は完璧なほどに整備されていた。53か所の宿場町には安価な木賃宿から豪華な旅館があり、温泉施設もあった。食堂、遊興施設などもあり、土産物を売る店が軒を並べていた。つまり、現代となんら変わらないということである。

宿場は同時に郵便局でもあった。郵便物の輸送と配達は、17世紀初頭に設立された飛脚と呼ばれる特別な業者組合の手に任されていた。その配達日時は日本人らしく正確であった。通常、江戸・大坂間は6日かかったが、速達便で出せば3日で届いた。1746年(延享3年)には、飛脚組合は個人客に配達を保証する制度を設けた。これによって商人ら庶民は、貴金属、手形証書、その他の貴重品や重要書類を郵便物として送達できることになった。現在の現金書留以上のサービスである(このような信用郵便は21世紀の今日も日本以外にあまり聞かない)。幕府も、飛脚組合が営む郵便制度を公文書の送付に利用していた。幕府の書類を運ぶ飛脚は、二人1組で、特別な配達人を示す標をつけ、特別な銅鑼を携行していた。彼らの往来は最優先とされ、大名行列であっても道を空けなければならなかった。明治になって前島密によって近代郵便制度の幕が切って落とされたが、現代に近い郵便サービスが江戸時代から行われていたという事実を見逃してはならない。

(4) 江戸時代の通信教育

町の商人たちも、農民と同じように彼らの子弟の教育のために、寺小屋を運営していた。そこでは読み書き算盤の他に、音曲、詩歌、歴史、地理、さらには簿記とから金融に関する実践的な教育も付加されていた。寺小屋の経営は、商人たちの拠出金と生徒の親が支払う授業料で運営された。

この時代に通信教育制度があったことも注目に値する。日本では1700年代初頭から、通信教育を専門とする塾があった。そのやり方は現在と同じで、飛脚制度を利用した方法で、出題と回答と指導を文書で遣り取りするものであった。教授内容は通常の寺小屋などでは学べないやや高度な知識であった。通信塾は、全国各地の何千人という生徒を指導し、教師は折々に各地へ出向き、生徒たちは決められた場所に集合して、面と向かって課題について話し合った。通信塾生徒には女生徒が多かったことも、江戸時代の日本の一面を象徴している。

最近はほとんど見かけなくなったが、戦後の日本社会にたくさん存在した「貸本屋」が江戸や大坂といった都市には店を構えていた。当時は、書籍の値段は他の商品に比べると非常に高額なものが多く、低額な料金でさまざまな分野の書籍を読むことのできる貸本業は需要が高かった。とはいえ、やはり大衆庶民が好んだのは、娯楽小説、小噺本、旅日記など気軽に読める本であった。

4 売り手市場のヨーロッパ⇔買手市場の江戸社会

こうしてみると日本は決して「素朴な小売商人の国」ではなかったことがわかる。ドイツで関税のバリケードが完全に取り払われた250年以上も前から、日本の商工人は、通交税や国内関税に妨げられることなく3000万人の大国内市場に対応することができていたのである。その国内市場から商品を買い集め、全国各地に商品とサービスを提供することを可能とするさまざまなインフラも完備していた。それは多くのヨーロッパ諸国よりもはるかに早い時期であった。

しかも19世紀初頭以前のヨーロッパでは、平和なときでさえ領主たちによる専横や独裁が横行し、一般庶民はその脅威に怯え、自衛しなければならなかった。そのような社会構造の中で、豊かな市場経済生活を営めるわけがない。江戸時代の日本は、ヨーロッパ社会には欠如している夢のような環境条件が整っていたのである。

パリやロンドンなどいくつかの例外を除けば、当時のヨーロッパには「都市」はなく、人口2万人にも満たない街が点々として、交通の便は悪く、地方の人々は自給自足の生活を送っていた。絹、木綿、陶磁器、調味料、茶、砂糖などは、インドや支那など遥か遠くから送られるしかなく、貴族など一部の裕福な階級にある者だけがその恩恵を享受できた。商品は常に不足しており、売り手市場すなわち「売ってやる」の社会であった。

日本はその逆で、商品がいつも市場に溢れていた。「買ってやる」の社会である。市場では生き残りをかけて、何か新しい物を考案し、商品を改良し、そして何よりも顧客の信用を得ることが大切にされた。鎖国時代を通じて国内市場での競争は激烈であった。貨幣経済は過剰なほどに発達していたが、市場はほとんど飽和状態にあった。富はかなり均等に分配されており、大富豪も少なかったが悲惨極まる困窮者もほとんど見られなかった。

買手市場では、商工人たちは市場で生き残るために信用を極度に重視しなければならなかった。今日、世界市場に供給されるようになった日本の商品は、大勢において地球のすべての諸国民からその品質の高さにおいて最も信用されていると断言して差し支えない。デザイン性、コンパクト性、機能性、持久性、使い勝手性、整備性など商品に求められる特性のほとんどすべての分野において、欧米の商品を圧倒し、世界市場を席巻した時期もあった。

この日本人の能力は何に由来するのか。その答えは明白だ。日本人は、近世に入る400年前から、もっと言えば、大和朝廷が中央集権体制を敷いてつくった律令国家の時代から、長年蓄積してきたさまざまな産業・社会基盤が、江戸時代の安定した二百数十年の間にさらに高度に練り上げられており、日本の飛躍は蝶が蛹から羽化するように至極自然なことであった。それ故、維新後、大津波のように押し寄せてきた西洋文明をいともたやすく消化吸収し、日本の体力増強即ち富国強兵に成功したのである。

5 封建主義

中世から近世にかけての日本は封建主義の時代であったとする見解が有力であり、事実その通りであった。ヨーロッパでは「封建」という言葉に否定的である。それは何か恐ろしい社会制度であり、封建国家の下で生きなければならなかった人々は、暴政・圧政に苦しめられていただろうと連想する。

「封建性」の歴史的意味については学者の間にさまざまな論争があり定義することは控えるが、ほぼ共通して言えることは、「君主がその直属の部下たる貴族や地方の有力者に封土を与えその独占的経営権を認める」というものであり、現代風にいえば「高度な地方分権」の一形態と考えれば分かりやすい。

ヨーロッパの封建主義は退廃していった。封土やそこに住む住民が国王のものではなく、そこに封ぜられた貴族たちの世襲財産と化してしまったからである。最初は単なる領地を管理する権利であったものが、領地の所有権へと変じた。そのため貴族たちによる横暴・圧政を抑制する機能は失われ、農民は農奴として死ぬまで酷使されたのである。

日本では事情は全く異なっていた。封建領主である大名らの上には幕府があり、中央集権へと移行した明治維新まで、大名らは領地に配属された管理者であり続けた。決してその領地やそこに住む住民を所有するものではなかった。領地の一部を売却することも担保にすることもできなかった。領地に対する所有権がないために、幕府の都合で移封、つまり領地変えされることもしばしばあった。暴政や圧政により農民一揆などが起こると、幕府によって改易つまり領地を没収された。したがって、大名たちは藩の財政を健全にするために、殖産興業を奨励し、石高を上げるために新田を開発し、自然災害による被害を局限するために河川改修などに努めた。

最高権力者であった将軍自体が果して日本全国の土地と住民の所有者であるかどうかも疑わしい面があった。なぜなら、江戸の将軍は、京にある天皇から征夷大将軍に任命されることによって、正式にその統治権が認められていたからである。

少なくとも13世紀末から14世紀末の初頭、即ち源頼朝が天皇の認可を得て鎌倉に幕府を開いて日本の封建時代が始まって以降、民にできる限り多くの自由を与えた方が容易に統治できることに日本の統治者たちは気付いていたようである。これによって村落における農民の自治や町における商工人の自治という世界史的に見れば驚くべき民主的な制度が生まれたのである。

1775年頃、第10代将軍徳川家治の時代、スウェーデンの医師カール・トゥンベルグがオランダ商館員の資格で長崎にやってきた。彼はオランダ使節の一行として毎年行われる江戸参府旅行に参加し、報告書を残した。そこには次のような記述がある。

「それはおそらくヨーロッパの多くの人にはほとんど信じ難いことと思われるであろう。しかし、真実なのだ。日本という国は数千万という国民からこよなく愛されている。政府は、専制政治を行うことも、統治者の都合のいいように勝手に法を曲げることもできないような体制の上に成り立っている。・・・・正義は一個人の都合の体面や専横に左右されることなく行われている」

この幕府のやり方は、人間の本性に対する深い理解から生まれたものである。がんじがらめの法律や上からの非情な命令で、国民を満足させ幸せにすることは不可能であり、日本人はそのことをよく知っていた。

身分制度にもそのことがよく現れていた。武士階級は最上位にあったが、彼らは金銭的に言えば決して豊かであるとは言えなかった。実質的に最も豊かだったのは、平均的に言えば商工人、特に両替商などの大商人たちだった。しかし、どんな大商人といえども、貧しい武士の前で頭を垂れなければならなかった。また武士の倫理として金銭に執着することを極度に卑しんだ。だから武士階級の人々は商人たちが金儲けに奔走することを許容することができ、それに干渉することはなかった。社会の最上級の身分に位置し、人々の手本とならねばならないと自分を戒めることを常としていた武士は、倹約を旨として質素に生きることに人生の美学を見ていた。商人や農民もそういった侍の武士らしい生き方に対し敬意を失うことは稀であった。そのため金銭を以って武士の最下級である足軽や同心の株を買い取り、腰に太刀をはく道を選ぶ町人もいた。

ところがヨーロッパでは、身分上の最上位にある領主が最も豊かでそれに次ぐ貴族が豊かであり、身分上の最下位にある農民・農奴が最も貧しかった。

幕府は、身分上の下位にありしかも人口のほとんどを占める農民や商工人に矜持を与える意味もあって、穢多・非人と呼ばれる賎民階級の身分を固定化した。彼らは住む場所が指定され、その居住地区は地図にも記されず、行程上距離にも含まれなかった。即ち公には存在しないという建前である。

彼らは人口の約1%を占め、屠殺・埋葬・皮革業・牢屋の番人・死刑執行人といった日本人が忌み嫌う仕事を請け負った。良民である農民たちから差別されたが、穢多・非人は決して奴隷ではなかった。彼らは、彼らの上位階級である士農工商の人々の持ち物ではなく、完全に独立した存在であった。彼らだけの行政管理機構を持っていて、その棟梁は大名並みの生活をしていた。つまり、賎民階級は賎民階級だけの統治機構を持っており、幕府や大名に税金を納める必要はなく、穢多頭と呼ばれた自分たちの棟梁に上納金を納めたのである。

このように日本の統治者たちは、全ての階層にそれぞれの自治を与えていたのである。

6 二度の農地改革

明治新政府は、1873年(明治6年)「地租改正」と呼ばれる租税制度改革を行った。それは土地の所有権を明確にする土地制度改革でもあったため、農地改革も含んだ大改革であった。おそらく当時の農民は、版籍奉還や廃藩置県などとは比べ物にならないほどの大きなショックを受けたであろう。

それまでの農民は耕作管理する農地の広さではなく、米の出来高に応じて、いわば余剰米を領主らに納める物納という穏やかな税制度の中で生きてきた。新制度によって、農民は農地の広さに応じて土地価格(地代)の3%ないし2.5%を、米ではなく貨幣で納めなければならなくなった。現代でいえば当たり前のことであるが、土地を所有するだけで租税を納めなければならないという制度が突然現れたのである。従来は、土地は一見所有していてもあくまでも一時的な借りものであり、そこから上がった収益に対して一定の比率で納税すればよかった。ところが新制度は、収益が上がろうが上がらなくても、土地を所有しているだけで税金がかかるという農民にとっては極めてあこぎな仕組みであった。それは町に住む商工人にとっても同様だった。今まで使用している土地に対して課税されることはなかったが、彼らにも国家は土地の所有料という名目で税を徴収されるようになった。

突然、公証人によって認証された公正証書が農民たちや商工人のもとに送られてきた。そこには、各自がそれぞれ何世代にもわたって使用してきた田畑等の所有権がこの文書によって未来永劫保証されると記されていた。政府は地租改正に先立ち、1872年(明治5年)、徳川幕府が1643年(寛永20年)に定めた「田畑永代売買禁止令」を廃止し、農民が自分の裁量で農地を売却できるようにした。

江戸時代、まったく農地の売買がなされなかったわけではない。困窮して耕作権を売る農民が皆無ではなった。富農が更に富農になるということがあったが、幕府のお達しにあからさまに違反することはできなかった。しかし、維新後すぐ行われた「農地売買の自由化」はそれまで守られてきた農民の節度や農家の誇りといった価値をたちまちにして投機の渦の中に巻き込んでしまったのである。多くの農民が農地を売却しないかと説得された。農地を手放せば地租の納付からも免れる。子供の立身出世を望めば、現金が必要になる。金を持った都会の商人らの多くが、ここがチャンスとばかりに農地を買いあさり大地主になった。裕福で商才に長けた農民の一部も農地を増やしていった。時の流れについていけない小心な農民たちの多くは、彼等の口車に乗って農地を二束三文で手放してしまったのである。

投資家たちは短期間のうちに稲田ばかりではなく桑畑、綿畑、ミカン畑を次々と手に入れて行った。漁業権や港の使用権も投機の対象となった。彼等は日本の第一次産業の機構を完全に変質させた。鎖国時代の日本には全く存在しなかったものが出現した。大地主、大資産家である。

日本が少し前のヨーロッパの姿へ堕落した。大地主たちは、日雇労働者を雇用し、安い賃金で働かせ、農地から高い収益を上げた。彼等は一片の書類だけで結びつけられた見ず知らずの人々の労働力を搾取する存在となった。

かつて農民たちが自分達の村で保持していた自治、豊作の時も不作の時も相互扶助の精神で守ってきた村落の団結は大きく損なわれ、あるいは消滅してしまったのである。人々の心は新しいヨーロッパ風の精神にとって代わられた。階級意識である。

多くの歴史家は言う。それは進歩だと。プロレタリア意識に目覚めたのだ、と。

そして、江戸時代よりも遥かに頻繁に農民暴動、昔風に言えば農民一揆が起きた。それは新しいシステムの非人間性、劣悪な労働条件に抗議し、人間の尊厳の黙殺に異議を唱える運動であった。明治政府は、ヨーロッパ諸国のやり方を見てそれを真似した。農民暴動はすべて鎮圧された。軍隊が出動することもあった。当時欧米でも労働者のストライキにはそのように対応していたからである。

20世紀になり、ストライキの件数は年々増加した。同じように大土地所有も進んだ。大地主の数は増加し、彼等の所有する農地も増大した。1930年代には、事実上日本の全農地の半分は大地主の手中にあった。

日本は敗戦した。GHQはこの大地主制度は「日本古来の最大の社会悪」だと断定した。このように極端に不公平な土地の配分が続いてきたのは、日本人の意識の底に封建主義に対する根強い愛着があることを示すものであり、日本人が御上の言い分を絶対視する性向を持っている証拠であるとした。GHQは告示した文書の中で「日本の民主化を遂行するために最も重要な処置は、数世紀に渡って続いて来た傍若無人な大地主たちによる農民の搾取に止めを刺し、社会正義の原則を日本に導入するために、包括的な農地改革を断行することである」と書いている。

何千人という大地主の名前が記録された。農業に利用できる土地を一定の広さ以上所有している者全員から農地が没収された。また農地を所有しているが、離れた町に住んでその農地を小作に出している、いわゆる不在地主からも農地が没収された。農地の買収・譲渡は昭和22年から昭和25年までに行われ、最終的に193万町歩の農地が、延237万人の地主から買収され、延475万人の小作人に売り渡された。しかも、当時の急激なインフレーションと相まって、農民(元小作人)が支払う土地代金と元地主に支払われる買上金はその価値が大幅に下落し、実質的にタダ同然で譲渡されたに等しかった。譲渡された小作地は、昭和20年11月現在の小作地(236万町歩)の8割に達し、農地に占める小作地の割合は、46%から10%に激減し、耕地の半分以上が小作地である農家の割合も約半数から1割程度まで減少した。この結果、戦前日本の農村を特徴づけていた地主制度は完全に崩壊し、戦後日本の農村は自作農がほとんどとなった。

当時の記録の中で、また、その後の数え切れない著書や、記事、講演などにおいて、昭和21年の日本の農地改革は、厳しいが必要不可欠な決断の一つであり、この農地改革によって日本の農民は、語句をそのまま借用すれば「何百年も続いた農奴的存在から救い出され、長い間認められなかった人間の尊厳を与えられた」と賞賛されている。

しかしこの認識が大きな誤りであることは前項までに繰り返し述べてきたことで理解されるだろう。日本には古来農奴的存在はなかったということであり、小作人の増加は、明治政府が開国後、欧米を見習って農地売買の自由化措置をとり、貨幣経済と市場経済が進むなかで、農民たちが安易に土地を手放したことに起因している。

政治的には成功したかに見えた政策であったが、大規模経営が世界的に主流になる中で、小規模経営主体の日本の農業は機械の稼働能率が低く、兼業農家が多くを占めるようになり先進的な農業の担い手となり得る中核的農家が育たない原因となった。現在はむしろ所有権が小さく分散した農地をかきあつめ農業の大規模化を図るとともに、農業経営の企業化・法人化を目指すことが正しい方向だとされている。そうでないと日本の農業は海外の安い農産物に押され、最低の食糧自給率さえ維持することが困難になるからである。

第2章 ヨーロッパの海外進出

1 貧しかったヨーロッパ

| 松原久子があるディスカッションに参加した時、15世紀初頭、明の永楽帝時代の武将・鄭和が率いた大航海のことに議論が集中したという。7回にわたる大航海で鄭和が立ち寄ったのは、ペルシャ湾、アラビア半島、紅海、ソマリア、ケニア、タンザニア、モザンビークといったインド洋を取り囲む広範な地域であった。ところが支那人は、莫大な費用をかけて行ったにもかかわらず、植民地化などせず、ほとんど証拠も残さず自国へ帰ってしまったのはなぜかという問題である。ヨーロッパ人の感覚から見れば大いに理解に苦しむというわけだ。 |

鄭和の大航海経路(ウィキペディアより) |

この説明をしたのはカリフォルニア大学の歴史教授であった。松原は、反論した。 〈教授の考えは、ヨーロッパの国々の中に、他民族を幸せにしたいという願いの下に海外進出した国は一つもなかったという史実を隠蔽するものだ〉

現代になってみればなかなか想像し難いが、中近東、インド、東南アジア、支那、日本といった古い文化の中心地に比べて、かつての中部及び北部のヨーロッパは荒涼とした貧しい土地だった。地中海に面した地域を除き、ヨーロッパは悲惨なほど貧しい大陸であり、その事実はいくら壮大な大聖堂を建立しても覆い隠すことはできなかった。その貧しさはそこに住む人間の罪ではなかった。それはこの地域の恵まれない気候風土のせいだった。夏至の時期でさえ、ドイツでは真昼の太陽が日本の冬の太陽よりも低いほどである。中部及び北部ヨーロッパでは、夏は涼しいが、冬は恐ろしく長い。人々は苦労して自然から穀物を奪い取らなければならなかった。生活は、寒さ、湿気、雪、霧との闘いだった。

その貧しさは、オリエントとの交易品を見比べてみれば歴然とする。オリエントからヨーロッパに送られた商品は、砂糖、胡椒、グローブ(丁子)、シナモン、ナツメグといった香辛料、樟脳、サフラン、大黄、タンニンなどの生薬、それに鉱物油、揮発油、各種染料、生糸や麻の繊維、高級絹織物、ビロード、金糸、銀糸、アジアを原産地とする珊瑚、真珠といった宝石類、そして高価な陶磁器であった。胡椒は一時期貨幣の役目をしていたほど高価であった。しかしグローブの香辛料は胡椒の3倍の値段がした。

これに対してヨーロッパがオリエントへ輸出できた商品はささやかなものだった。羊毛、皮革、毛皮そして蜜蝋くらいであり、当然、交易は慢性的な赤字となった。赤字分は、金・銀で支払わなければならなかった。しかしヨーロッパの上流階級の人々のオリエント商品への渇望は飽くことを知らなかった。ヨーロッパの金・銀の貯蔵量は減少一方になった。そこでオリエントへ輸出する特別な商品が考えられた。

その商品とは、ヨーロッパ人即ち白人の奴隷である。この商品について記載されたヨーロッパの歴史書はほとんどない。時折、キリスト教徒の男奴隷、女奴隷が北アフリカのサラセン人の下へ売られていった、と恥ずかしそうに触れられていることがあるに止まる。しかも、そういった記述は野蛮なサラセン人海賊によって可哀そうなキリスト教徒がさらわれ、奴隷にされたのだという印象を受けるように粉飾されている。

しかし歴史の真実は、白人奴隷はヨーロッパがオリエントへ送ることのできる主要な輸出商品の一つだったということだ。中世初期に、北部のバイキングがロシアの川筋に沿って黒海まで南下してきた時、奴隷は、極北の国で獲れる毛皮に次いで主要な商品であった。彼らは黒海沿岸で、胡椒、シナモン、絹織物、ビロード、真珠、宝石、そして北欧では常に不足していた砂糖を買い、その代わりに白人奴隷を売り込んだ。この利益の多い生きた商品の交易は、キリスト教国であったアルメニアを繁栄させ、この地域の最強の国家へと発展させた。

「奴隷(スレイブ)」の語源は「スラブ人」と同一である。ポーランドからボルガ河畔にそってウラル山脈に至るまでの平原で、ヨーロッパの奴隷狩り専門業者によって大掛かりな狩りが行われ、スラブ人の男女が捕えられたのである。

ヨーロッパ内部でも、何世紀にもわたって奴隷売買は盛んであった。1501年にフランス軍とスペイン軍によって南イタリアのカプアが占領された時、男は全員殺され、女は奴隷市場で売買された。たびたびの戦争で占領され、掠奪されたヨーロッパの多くの都市の住民も同じような運命になった。1550年頃、チュニジアの首都だけで、約3万人のヨーロッパ人男女の奴隷がいたことが記録に残っている。彼らはすべてキリスト教徒によって捕えられ、縛られ、猿轡をかまされ、王侯貴族や特権聖職者、富豪たちが競って欲しがっている前述のオリエント商品と交換するために運ばれていったのである。

このような暗い過去を背負っているヨーロッパの国家が、果して遠い異教徒たちの魂の救済のために或いは未開な民族を優越したヨーロッパの文明・文化によって幸せにするために、大海原への大航海というリスクを冒すだろうか?絶対に否である!大航海時代を生みだした原動力は、アジアに対して圧倒的に貧しかったヨーロッパをどうにかしたいという切羽詰まった欲望以外の何ものでもなかった。

今日、ヨーロッパ人のダイナミズムといわれるものは、元を正せば彼らの絶望と怒りの産物である。彼らが渇望している香辛料、絹、染料、陶磁器、そしてインドや遠いアジアの国々の宝石や珊瑚と引き換えに、彼らから金・銀そして白い肌の女性を奪い取ったアラブ人に対する激しい怒りの産物なのである。

ヨーロッパの海洋国家と呼ばれて世界史に登場したポルトガル、スペイン、オランダ、イギリス、フランスといった国々は、堅牢な船舶、完成された航海術、強力な軍事力を備えて航海に出発した。彼らの目的は明確だった。アラブ人の虚を突いて彼らの渇望するオリエントの産物を直接手に入れることだった。この目的を達成するためには、やらねばならないことがあった。それはアラブの船と商人を絶滅させることであった。

ヨーロッパの歴史書は、当時インドでヨーロッパ人たちが成功したのは、それまでそこを支配していたアラブの商人たちが商売から手を引いたからである、とさらりと記述している。もちろんアラブ人たちが自ら手を引いたわけではなかった。ヨーロッパ人の船団は、アラブの商船を見つけ次第予告することなく攻撃し沈没させたのである。この先鞭を切ったポルトガルは20年ほどでオスマントルコの艦隊を打ち破り、インド洋西岸のアラブの商船をほとんど壊滅させてしまった。

ではアメリカ大陸はどうであったか。

アメリカの子供たちは学校で、1620年に180トンのメイフラワー号に乗って、イギリスから男女合わせてほぼ100人の清教徒がアメリカ大陸にやってきたことを教えられる。教えられるのはそこまで、その後すぐそこで行われた非情極まる凄惨な出来事について学ぶことはない。

清教徒たちは、11月半ばに今日のマサチューセッツ近郊に漂着した。すぐに最初の冬を過ごすことになったが、大陸の北東に位置するこの地域は、雪が非常に多く、冬が厳しい。普通に考えれば、全滅していても不思議ではない。先住民いわゆるアメリカインデアンの人々が持てる力のすべてを傾けてこの新来者たちを援助したのである。そのことは清教徒たち自身の記録にも、その助けがなかったら生き延びることは出来なかったであろうと伝えている。

それなのに、その半世紀後には、なんとこの地方にはもう一人の先住民も住んでいなかった。追い払われ、撲殺され、射殺されてしまったのだった。

カリフォルニアに設立された布教根拠地では、1770年以降、何十万人ものアメリカ先住民が奴隷のように扱われてきた。彼らは反抗的な態度をとると、鎖で縛られ、鞭で打たれ、拷問にかけられて殺された。逃亡すれば、コヨーテのように狩られた。このような扱いは、カリフォルニアがメキシコからアメリカに編入されてからも長い間続けられた。

先住民の苦悩の道が始まった場所であるこのキリスト教布教根拠地は、今日、文化財として保護されている。ここを訪れる観光客は、キリスト教布教者たちが、無知で未開な先住民に如何に献身的に「文化と文明」を教示したか、ヨーロッパの先進的な道具の使い方を教えたか、という美しいお話を聞くことができる。

日本の捕鯨に人道的な見地から強硬に反対しているオーストラリアはどうであったか。

この大陸に入植してきた開拓民たちは、先住民アボリジニをタスマニアデビルのように撃ち殺した。牧師は、毎日曜日に行われるミサにおいて、「オーストラリアの先住民は神が自分の姿に似せて造ったのではなく、悪魔の姿に似せて造ったのだ」と説教した。

2 阿片戦争

1664年前後に、東インド会社の重役たちは海外の鳥のコレクションを趣味にしていたイギリスのチャールズ二世に、価格にして4,5ポンドのわずかな茶を贈った。茶は鳥の代わりの間に合わせの苦肉の策だった。ところがこの茶に国王は魅了され、やがて宮廷や議会、貴族やお金持ちのお気に入りの飲み物として大ヒットしてしまった。1720年前後には、イギリスの茶の需要は絹や木綿を抜いて、東インド会社が本国に送る商品金額の第1位になるほど増大した。茶の主要供給国は支那であり、東インド会社は広東でそれを購入した。大航海時代以前に起きた状況が再現された。しかし白人奴隷を商品にできる時代は終っていた。イギリスには茶に代わる輸出商品がなかったため、茶の購入代金は銀で支払わなければならなったのである。

更にヨーロッパの王侯貴族たちは、茶ばかりではなく、支那様式の工芸品例えば絹製品、磁器、屏風、漆家具などに狂ったように夢中になると、支那は東インド会社にとって底のない樽のようになってしまった。その結果、銀の流出は限度を超え、東インド会社の18世紀中の支払い超過は1億ポンドという当時の感覚では天文学的数字となった。

イギリスでは、世論も議会も、支那人が西洋の商品を買い渋っていることに腹を立て始めていた。ロンドン市民には、支那人が西洋の商品をなぜ賛美しないのか、購入しないのか理解できなかった。新聞は、支那人が我々から何も買う意志がないのは、支那が偏狭な、文明の遅れた、野蛮な国であることを示すものだと書き立てた。

イギリスにとって貿易赤字が如何に憂慮すべき切迫したものであったかは、1793年にイギリス王室が公式な親書を北京に送ったということでも計り知ることができる。大使のマッカートニーは、当時既に人口3億を擁する清帝国と均衡のとれた通商を実現するために、清朝の宮廷流儀に従って皇帝の前で3回跪き、9回額を床につけた。清の皇帝がマッカートニーに渡した回答文書は、清朝の微動だにしない自信に溢れた稀有な内容であったが、当時の世界の現実から見れば、慇懃無礼極まる、無知としか言いようがないものだった。

〈世界の遠い片隅で統治する汝英国の女王よ、汝どもは我らに使者を送ってよこした。その使者は我ら帝国の慣習に従い、三跪九叩の礼を尽くした。我らの帝国は我らの臣民たちが必要とする物すべてに恵まれている。それ故汝の国と貿易する必要がない。しかし、汝の国では茶が育たないとの由、同情を以って、我らの臣民に今までどおり茶を汝らに売ることを許可する〉

東インド会社の国際収支改善の努力もまた滑稽かつグロテスクなものだった。支那人がヨーロッパの商品に興味を示さなかったので、特別に支那市場向けに作らせた儒教と道教の奉納画を輸出したがうまくいかず、次にポルノの画集を輸出したが、これも清朝当局の取締りにあって駄目になった。このような非合法な商品を取り扱っているうちに、東インド会社の社員は支那における闇の販売ルートに関する情報を手に入れた。そして次に目をつけたのが阿片である。

東インド会社はインドで阿片を栽培させ、海路広東へ運び入れた。ポルノを売り込んだ際に確保した非合法販売ルートがここで役立った。腐敗した清朝の役人を買収するために莫大な資金を投入して、毛細血管のように広がった阿片供給網を作り上げたのである。

その経済効果は期待以上だった。200年もの間成功しなかった支那貿易の正常化を、阿片市場の集中的な開拓で成功させた。1814年から貿易収支は大幅に改善され、1830年には黒字を計上するまでになった。支那の各都市には阿片窟が次々とできた。

やがて遅きに失した感があったが、清朝は、阿片の輸入は支那の法律に反するという指令を出した。阿片貿易を公然と行うようになっていた欧米特にイギリスの商人たちは異議を申し立てた。彼らは自由貿易の原則を盾に取り、その原則は皇帝陛下も認めていたではないかと主張した。20年以上も前から皇帝の反対を受けることなく阿片貿易を行ってきたという事実を以って、慣習法に従わない清朝政府に抗議したのである。

東インド会社は狡猾であった。前もって欧米における世論を操作し、「東インド会社は儲けなどという目先の利益のために営業しているのではない。ヨーロッパ文明を普及する使命に燃えて貿易を行っている。神の摂理とヨーロッパの進歩の側に立って、世界から野蛮な行為を一掃することに努力している」と正に心にもない嘘で固めたプロパガンダを行っていた。そのためイギリスのみならず欧米諸国の世論は、今ならばほとんど有無を言わさず極刑とされる麻薬業者や仲買人とか呼ばれる阿片商人たちを断固として支持しそして応援したのである。

かくして絶望の淵に立たされた清朝政府は、1839年、清廉潔白で買収などされない有能な官僚林則徐を特命大臣に任じて広東へ派遣した。彼は自国の法を厳正に執行するという誇り高き使命の下に、2万箱以上、売買金額にして当時の4百万ポンドの阿片を廃棄させた。それに対しロンドンの各新聞は、海賊がやるような手法でイギリスの財産を廃棄した野蛮な行為だと一斉に非難し、イギリス王室を侮辱する行為だと書き立てた。

イギリス議会では、「阿片の売買」という開戦理由に対しては、当然、野党保守党を中心に「不義の戦争」とする批判があったが、清に対する出兵に関する予算案は賛成271票、反対262票の僅差で承認された。支那に対する報復が始まった。世論の後押しと喝采を受けて、イギリス艦隊は一斉に攻撃を開始した。いわゆる阿片戦争である。この戦争は3年間続き、清朝の降伏によって終った。清朝は、廃棄した阿片価格の5倍強つまり2100万ポンドの賠償金、香港の割譲、加えて新たに4港を欧米に開港するという大きな代償を払わねばならなかった。その講和条約には、欧米列強は今後阿片を随意に支那へ輸出する権利を有すると明記されていた。

3 日本の不安

江戸幕府が不安だった理由は正にここにある。阿片戦争の成り行きを、日本ほど高い関心を持って注目していた国は世界のどこにもなかっただろう。阿片戦争に至るまでの経緯、敗北した後の支那の惨状を、日本ほど熱心に分析した国もなかった。その経緯、惨状について書かれた本が出版され、多くの日本人に読まれた。危機感は幕府内部に止まらず、広く一般大衆にも広がって、喧々諤々の議論があちこちで行われた。「白人は与し難くかつ危険である」ということが証明され、それを世論も認めた。白人は目的を達成するためには手段を選ばず、絶対に譲歩しない。白人に、ほんの少しでも譲歩し隙を見せれば、彼らはそこから無理やり侵入を開始する。彼らに抵抗しようと思っても、恐ろしい武力を使って情け容赦なく反撃してくる。

阿片戦争の経緯と結果を目の当たりにして、幕府は支那の二の舞にならないよう細心の注意を払うとともに、防衛態勢の急速強化の必要性を痛感した。阿片戦争が終った1842年、幕府は全国の藩に外国船を挑発したり砲撃したりするようなことを絶対に禁じる布令を出した。同時に、幕府は、兵器を早急に近代化し、沿岸と港の防備を徹底的に強化し、200年間放棄していた艦隊の整備に着手した。

黒船が浦賀沖に現れる10年前には、日本国内で溶鉱炉が操業し、鍛造工場や鋳物工場が建設され、大砲を製造できる旋盤やフライス盤の開発が始められていた。蒸気機関はオランダの設計図に基づいて造られ、固定した動力装置として工場に次々と設置されており、エンジンとして船に取り付けられ始めていた。

欧米の脅威への不安と白人への不信感が如何に正当なものであったか、あるいは再三、江戸湾や日本周辺の海に姿を見せる欧米の船団に対する幕府の極度の慎重さが如何に理に適っていたか、支那の悲劇を見れば理解できよう。

4 失われた日本の金

鎖国時代が終り、通商条約が結ばれた。欧米列強の狡猾さについて熟知していた日本は、阿片戦争後の支那と同じような運命になることを極度に恐れていた。国際条約に不慣れな幕府にとって無理からぬとはいえ、阿片という一点への過度の気遣いが条約全体への目配りを甘くしてしまった。条約には別の罠が仕掛けられていた。それは、外国人は日本国内で或る決まった額のお金を日本の通貨に交換できると定められていたことだ。邦貨への両替は、外国人が日本で生活する以上必要不可欠なことであり、一見何の問題もない取極めのように思えたが、実はそこに大きな罠があった。条約上、外国人は日本のお金をどの硬貨で受け取るかの選択権と代理人取引権を持っていた。ここで極めて重要なのは、当時の国際的な金と銀の交換比率が、日本と大幅に異なっていたことである。日本では1:5、世界では1:15であり、外国人が銀の硬貨を持ちこみ金貨へ両替すれば、それだけで元手の3倍になるということを意味する。

カリフォルニアのゴールドラッシュは10年前に終っていたが、開国と同時に今度は日本がゴールドラッシュに襲われた。突然何百人という白人たちが、銀貨を袋に一杯詰めて横浜に上陸、外国人のために設置した両替所へ殺到した。そこで、銀貨を1:5の比率で金貨に交換し、今度はその金貨を持って、上海へ向かった。そこでその金貨を1:15の比率で銀貨に交換し、再度横浜へ向い、1:5の比率で金貨に交換するということを繰り返した。このゴールドラッシュは8カ月も続いた。両替所の前には長蛇の列ができ、欧米の領事でさえこれは不条理な事態だと看做すようになった。その最悪・最盛期でさえ、幕府は「お客様」が困らないように、両替所は毎日休みなく24時間開けておくという規定を順守した。

なぜ幕府は、金銀交換比率を国際的基準へと変えなかったのだろうと考えられるが、日本国内の経済システムがそのような急変を許す事情にはなかった。こうして百万両の金貨が流出した。日本の金貨が底を突く頃になって、アメリカ総領事ハリスが、金銀交換比率を国際基準に合わせるよう勧告した。

日本の国内経済にとってすべては遅きに失した。惨憺たる金の海外流出とそれに続く突然の金銀交換比率の急変は金融界を混乱させた。日本は史上初めての大きな経済危機に陥った。食料品をはじめとして商品が高騰し、かつて経験したことのない貧困と悲惨が日本全国に広がったのである。

金・銀の次は銀・銅であった。ゴールドラッシュが終ると、まだ国際比率となっていない銀と銅の交換比率の違いを利用し始めた。外国人投機家たちは樽に入れた銅を荷車に載せ、両替所のカウンターへ持ってきた。そして銀に交換し、また上海へと運んだ。しかし、これは金のようにはいかなかった。大きな利潤を得るためには、何トンという銅貨を移動しなければならなかったからである。それでも彼らはその労力を惜しまず働いた。毎週船に積み込まれ、日本を離れて行く何百という銀の樽を見て、長崎伝習所で医学を教授していたオランダ人医師ポンぺは次のように書いている。

〈我々白人に対して日本人から呪いと罵りの言葉しか聞こえなくても不思議ではない。一般庶民ほど、我々の罪によって一層深く貧困に沈んでいったのである〉

このようにして、日本国内の金は銀に変わり、銀は銅へと変わっていった。つまり、金が銅へと変じたのである。これが何を意味するかは簡単に想像がつくであろう。少量でも価値ある物が大量でも価値のない物へ姿を変えたのである。

5 万国公法

開国によって瞬く間に国富を失い庶民が貧困に沈めば、穏やかならざる空気が日本中に充満しても不思議はない。当然その矛先は外国人に向けられた。侍による派手な刃傷沙汰とそれに対する幕府の苛酷な刑の執行によって白人襲撃事件が頻発したような印象を受けるが、通商条約に調印してから明治維新までの約10年の間に起きた事件は僅か20件以下であった。しかもその半分以上は、露・仏・英の船員たちで、盛り場のようなところで喧嘩騒ぎに巻き込まれた連中だった。

日本人の憎悪の的となっていたアメリカ総領事ハリスの通訳ヘンリー・ヒュースケン(1861年)及びイギリスの将校二人(第二次東禅寺事件1862年)が殺されたほか、ハリス自身(1861年)、イギリスのオールコック公使(第一次東禅寺事件1861年)、後任のパークス公使(1866年)に対する暗殺計画も実行されたが未遂若しくは失敗に終わった。これらの事件に対して幕府は言われた通りの慰謝料を支払い、鄭重に謝罪した。幕府は列強がこれらを口実にして日本に軍事力を行使するのではないかという恐怖感から、白人の安全を保障するために手を尽くしているという姿勢を見せようとした。情け容赦なく残酷な処刑を行い、それを欧米の要人に見聞させた。もちろん新聞記者やカメラマンも同行した。首を斬られ民衆に晒されている侍の頭部の写真は、欧米の大新聞の第一面に掲載された。欧米の何百万人という読者に、日本は野蛮で冷酷無比で残忍な、人間の生命など何の価値もないとする政治体制が支配しているという印象を与えた。それは欧米人の記憶に深く刻み込まれ、日本に対する固定観念となった。

一方、当時日本に駐在していた新聞雑誌の特派員たちは、欧米人が日本人に対して頻繁に起した銃殺、撲殺、強姦などの犯罪については全く伝えなかった。こういった重罪に対して、欧米の領事が、治外法権地域における裁判官として科した最も重い刑罰が、3日間の

自宅拘禁であったことなども本国へ伝えた特派員はいなかった。

| 1864年頃、支那において漢語に堪能なアメリカ人宣教師によって重要な本の漢語版が出版された。アメリカの法律家が著した『万国公法』である。欧米諸国間の通商・経済関係を法律面から簡潔に解説した著作である。それは直に日本へ伝えられた。漢文教養の高い当時の日本人にそれを理解することは難しいことではなかっただろう。つづいて漢語を日本語に重訳した『万国公法訳義』や『和訳万国公法』が刊行された。また原著から直接訳した『交道起源・一名万国公法全書』も出た。勝海舟、松平春嶽、坂本竜馬ら幕末の識者は争ってこれを読み、は争ってこれを読み、その影響は俊敏かつ巨大であった。 |  欧米の論理(ウィキペディアより) |

これらの本によってアメリカ総領事をはじめとする欧米の公使たちが、国際的なルールだとして幕府に推奨し、強制したことに大きな嘘があることがわかり、幕府は衝撃を受けた。欧米諸国ではお互いの通商相手国に、自国の領土内に治外法権を認め、自己の裁判権を放棄し、軍隊の駐屯を許可している国は一つもなかったのである。全てが反対だった。欧米では自国の主権を守るために細心の注意を払っていた。法律は外国人も含め万人に適用されていた。

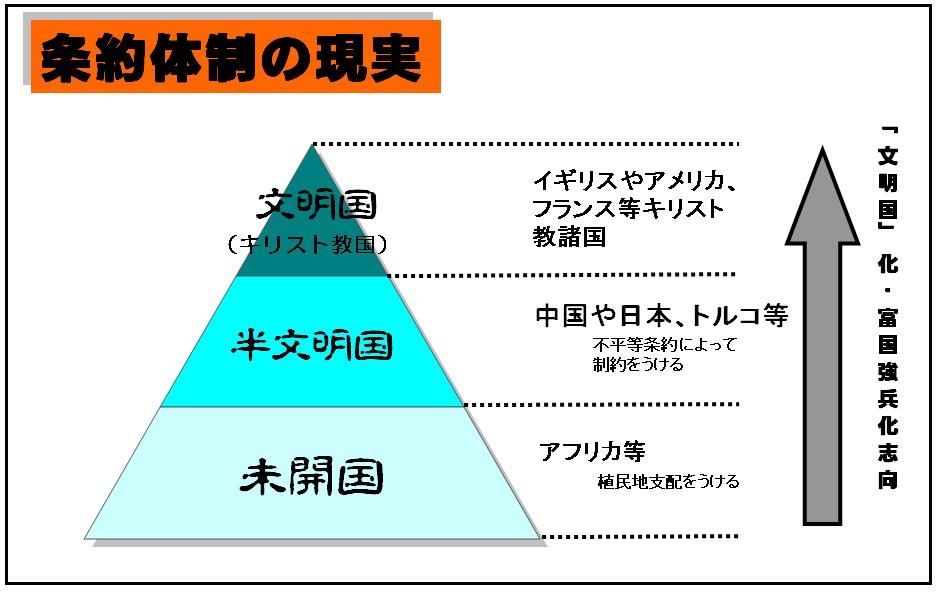

『万国公法』を漢語訳に翻訳するに際して、協力したアメリカ人がいるということを耳にしたフランス公使ロッシュは、アメリカの領事に対して「許可を受けずに、我々の法律の実体を日本人に知らせる手助けをした奴は誰か。そいつをここから消すように手配するべきだ。そいつの首を締めあげてくれる人間を探せないだろうか」と言ったと伝えられている。 しかし白人たちの考え方は変わらなかった。『万国公法』は文明国同士に限って適用されるものであり、支那や日本といった半文明国との間には守る必要がないという理論的言訳を用意していたからである。

おわりに

欧米の教訓が日本で立派な花を咲かしたことは誰に目にも明らかである。欧米諸国と交際しないで済んだ時代の「調和のとれた平穏な生活」を望んでいた多くの日本人は失望した。

近代日本は、200年以上の鎖国時代に日本人が培った、困難な環境条件の下であってもなんとか平和を維持する能力、日本人が誇りに思っていいこの素晴らしい特質を活かすことは、もはやしなかった。欧米人が有史以来発達させてきた紛争解決方法で、日本もまた欧米との間の紛争を解決しようとしたのだ。すなわち、武力によって。

広島と長崎に原子爆弾が投下され、昭和20年の夏、日本軍は無条件降伏し、アメリカ軍が日本全土を占領して、再び一つの時代が終わりを告げた。アメリカは道徳的に誠実であるという自覚の下、アメリカ人特有の情熱を注いで、日本人を根本的に再教育することに取りかかった。再教育の一環として、日本の過去が先ず弾劾されなければならなかった。特に満洲事変以来、この国が世界の歴史の舞台で決断してきたことは全て弾劾裁判の俎上に載せられた。こうして、かつて既に一度あったことが、まともや繰り返されたのである。お前たちは過去を恥じなければならない、と。

もう二度と軍隊を持たない。もう二度と戦争はしない。もう二度と領土を拡張しない。もう二度と武力で紛争を解決しない。もう二度と、自身が神になって軍隊に命令し、国の運命を決めるような天皇を仰がない。

突然日本は欧米から、よりによって武力行使による紛争解決の元祖である欧米から、憲法に従って平和を愛好し、軍事的な行動をとることを放棄せよというありがたい処方箋を頂戴したのである。

日本人はその薬を飲み、直ぐに気分がよくなった。忘れてしまっていた遠い昔に戻ったような安心感を味わっている。(終)

*参考文献等

① 『驕れる白人と闘うための日本近代史』 松原久子著 田中敏訳 2005年8月25日初版

② Web.ウィキペディア