次代を担う大切な子ども達のために

活 動 報 告report

真珠湾の陰謀 ―“正統派歴史学” VS “歴史修正主義”― 平成27年7月24日

|

Ⅰ 序説 1 陰謀史観と歴史修正主義 2 真珠湾攻撃の本質 Ⅱ 真珠湾攻撃に関する調査 1 ロバーツ調査委員会 2 1944年上下院合同調査委員会 3 1945年上下院合同調査委員会 Ⅲ 日本挑発計画 1 ルーズベルトの布陣 2 マッカラム覚書 |

Ⅳ 暗号 1 諜報戦 2 暗号解読戦 3 日本の海軍暗号は解読されていたのか? Ⅴ ルーズベルトは真珠湾をスケープ・ゴートにしたのか? 1 米国は奇襲部隊の航路を捕捉していたか? 2 真珠湾の奇襲が成功した要因 Ⅵ 未必の故意(まとめ) *参考資料 ルーズベルトから天皇陛下に宛てた親電 |

Ⅰ 序説

昭和16(1941)年12月7日未明(ハワイ時間)、日本海軍機動部隊の6隻の空母から発進した戦闘機43、水平爆撃機51、雷撃機40、急降下爆撃機49計183機から成る第一次攻撃隊は早暁の雲間をついて真珠湾へ向かい、ハワイ時間7時55分(ワシントン時間午後1時25分、日本時間8日午前3時25分)、オアフ島に対する空襲を開始しました。また、同日、日本陸軍は英領マレー半島のコタバルに上陸、フィリピン及び香港に対しても進攻を開始しました。

昭和16(1941)年12月7日未明(ハワイ時間)、日本海軍機動部隊の6隻の空母から発進した戦闘機43、水平爆撃機51、雷撃機40、急降下爆撃機49計183機から成る第一次攻撃隊は早暁の雲間をついて真珠湾へ向かい、ハワイ時間7時55分(ワシントン時間午後1時25分、日本時間8日午前3時25分)、オアフ島に対する空襲を開始しました。また、同日、日本陸軍は英領マレー半島のコタバルに上陸、フィリピン及び香港に対しても進攻を開始しました。

このようにして昭和16年12月8日、我が国はハワイ、フィリピン、香港及びマレー半島の4カ所で米英の大包囲網を突破する作戦を敢行することによって、日米決戦の火蓋を切ってしまったのです。

この日の夜のホワイトハウスの閣議に出席した労働長官パーキンズ女史の証言によれば、「大統領はいつもより平静で心底からほっとしている様子」だったといいます。

またスティムソン陸軍長官はこの日の日記に「それはたまらなく愉快なことだった…今やジャップはハワイで我々を直接攻撃することで問題全部を一挙に解決してくれた。日本の攻撃の報を受けた時、私の最初の気持ちは、不決断の状態が終り、全米国民を一致団結させるような仕方で危機がやってきたというほっとした気持であった」と記しました。

しかし世界で一番ほっとしたのはルーズベルトでもスティムソンでもありませんでした。この日の夜「感激と興奮に満たされ、救われた気持ちで感謝しながら眠りについた」と自叙伝に遺した英首相チャーチルがその人でした。

1 陰謀史観と歴史修正主義

それから3年が過ぎ、米国側の勝勢が確定的となった昭和19(1944)年夏頃になると、「ルーズベルト政権は真珠湾攻撃を事前に知っていたのではないか?」という噂が米国内に広がりました。そして戦後すぐ議会内に上下両院合同調査委員会(後述)が設けられ、その報告書を基に、所謂“真珠湾もの”と呼ばれる「ルーズベルト陰謀説」を扱った本が次々と出版されました。

その先駆けとなったのが、1947年のジョージ・モーゲンスターン(シカゴ・トリビューン紙記者)の『真珠湾━秘密戦争の物語』です。ルーズベルト政権に対する告発者は、敵国であった日本やドイツではなく、米国の識者たちが多いという特徴があります。

米政府は公式的にはルーズベルト陰謀説を否定しており、1999~2000年、上院及び下院がキンメル提督とショート将軍の名誉回復を決議したにも拘らず、歴代大統領はこれに署名していません。彼らの名誉回復を米政府が正式に承認するということは、歴史に残る米政府特に米国大統領の過ちを正式に認める姿勢を示すことであり、米国の将来を担う世代に負債を遺し、近未来の米外交戦略に影を落とす不安があるからだと思われます(較べてみよう:日本外務省の従軍慰安婦、南京事件への対応)。

開戦に至る日米交渉(日米諒解案、甲案・乙案等)やハル・ノートに対する回答である日本側の最後通牒を伝えた外交電報が事前に傍受・解読されていた事実は、今では高校生でも知っている「歴史常識」となっています。その歴史常識を踏まえた上で、陰謀などなかったとする“正統派歴史学者”たちは、「ルーズベルトは日本の攻撃が切迫していることは知っていたが、それが真珠湾であることまではわからなかった」とか「もしわかっておれば、真珠湾に多数の戦艦を放置させ、あれほど甚大な損害を座視することはしなかったはずだ」と主張しています。

“正統派歴史学者”を自称する人々は、ルーズベルトに邪悪な意思を伴う「謀(ハカリゴト)」があったとする歴史観を「陰謀史観」と一蹴し、正統な歴史を修正(改竄)する“歴史修正主義者[1]”と蔑視しています。

この論争に決着がつかないのは、いずれの側も決定的な証拠を欠いている所以です。多くの証言や証拠はルーズベルトの陰謀を濃厚に示唆しながらも、当時の米政府・軍の首脳の中に「真珠湾が奇襲されることを知っていた」と“自白”した者がいないという事実があり、“正統派歴史学者”達の拠り所は、そこにあるようです。「民事事案としてはクロ、刑事事案としてはシロ」というのが実証を重んじる歴史家の立ち得る位置であると言えましょう。

「陰謀史観」又は「陰謀説」というものを、“知性の徒”を誇る進歩的文化人や歴史家は忌み嫌う傾向があります。美術評論家・海野弘は、陰謀史観とは、「歴史上に起る不思議な現象を、偶然ではなく何かの陰謀だと見ること」だと定義しています。「何か」とは何かというと、「宇宙人、神、悪魔、ユダヤ、フリーメーソン、ナチ、共産主義」だと例示しています。

ナチや共産主義を宇宙人や神と同列に置くのはどうかと思うのですが、そこに彼ら陰謀否定論者の思惑が隠されているようです。即ち、陰謀否定論を唱える人々の最大の狙いは、20世紀の世界を激しく掻き乱し1億人以上の人々を死に追いやった人類最大の厄災でありかつ陰謀の大生産地であった「共産主義とコミンテルン」に対する批判を抑え込み、忘れさせたいことにあると言えます。

では「陰謀」はこの世に存在しないのかという素朴な疑問が湧いてきますが、秦はそれについては何の示唆もしていません。陰謀とは陰で行う「秘かな謀(ハカリゴト)」(広辞苑)という意味ですが、「謀」が公の周知するところとなればそれは謀ではなくなってしまいます。秘かな「謀」であるからこそ陰謀であり得ます。つまり「陰謀=謀」と考えて間違いありません。「陰謀」という用語をすべて「謀」に置き換えても文意は同じになります。

身近な「謀」と言えば、劇場型と言われる振り込め詐欺(Deceit)があります。劇場型と言われるように、彼ら犯罪者は役柄に応じた演技を行うことによって自分たちが詐欺ではないことをカモフラージュします。ルーズベルトにもハルにも、あの緊迫した国際情勢の中で、演技をしたのではないかと疑われても仕方がない言動が少なからず見られます。

振り込め詐欺だけでなく、人の世は陰謀らしきものが満ち溢れているように思われるのですが、秦はそのことについては知らん振りをしています。ましてや国際政治や戦争となれば、暗号解読競争に代表されるように、「謀」の多い方が有利になります。

孫子の兵法「謀攻篇」では「故上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城」と教えていますが、この意味するところは「最上の戦争は敵の陰謀を破ることであり、その次は敵の外交関係を破ることであり、その次は敵の軍を討つことであり、最悪は敵の城を攻めることである」ということです。国の周辺に様々な陰謀が渦巻くのは、古今東西普遍の出来事であり、敵の「謀」を見抜いてこれを討つことが戦争に勝つ最良の手段です。

陰謀説を否定する人々は、フリーメーソンとかユダヤ、極端な場合は宇宙人といった突拍子もないアクターを登場させ、それとコミンテルンや国家主体を同列に論じ、宇宙人等の陰謀を論じることが社会科学でないように、コミンテルンの陰謀を論じるのもまともな歴史家のすることではないといった、正に味噌も糞も一緒にした屁理屈で陰謀否定論を正当化しているのです。

また、秦は陰謀論を「特定の個人ないし組織による秘密謀議で合意された筋書きの通りに歴史は進行し、進行するだろうと信じる見方」だと定義していますが、人間が考える計画が筋書き通りに進むなどということは、儀式を除けば100%あり得ないことであり、そのように進むとしたら神様の思し召し以外にはあり得ない、つまり、秦は陰謀というものを、あくまでも宇宙人、フリーメーソンといったオカルト的な範疇でしか捉えていないことになります。

多くの陰謀は失敗し、殆どの陰謀は計画変更を強いられる、それが人間世界の現実です。むしろ、正々堂々真正面から立ち向かうのが大道であり、その方がリスクも少なく成功する確率も高いはずです。しかし様々な事情によってその大道を歩むことが出来ないがゆえに、人は陰謀という言わば卑怯・姑息な手段に走るわけで、頭から陰謀を悪いものだと決めつけるのは必ずしも正しくはないようです。

言うまでもなく国際政治のすべてに陰謀が存在すると言いたいわけではありません。戦後の我が国の外交や戦前の幣原外交の如く相手国の善意を信じ、恫喝を排し、相互に主張すべきは主張し、妥協すべきは妥協して、両国の受入れ可能な線で合意に達するという所謂「Win-Win」外交が本道であることに変わりはありません。

ところが世界には、共産支那の如く国際政治、外交というものを大きな声で言いまくった方が勝ち、自分が不利なときはひたすら低姿勢に出るが、ひとたび力をつけると強引に国益誘導を行い、そのためには威嚇・脅迫であろうが、謀略であろうが、内政干渉であろうが、国際法違反であろうが、何でもやりかねない国がありますので、道理の通じない国への対処法も考えておかなければなりません。

2 真珠湾攻撃の本質

本稿は、比較的新しい“真珠湾もの“であるロバート・B・スティネットの著作『真珠湾の真実-ルーズベルト欺瞞の日々(Day of Deceit)』(1999年12月7日米国内で発売)を参考にしながら、参考文献に挙げた“真珠湾もの”などを参照しつつ、「真珠湾の陰謀」についてその確率的真実性を論じようとするものです。

このスティネットの著作の従来本との大きな違いは、17年間にわたる公文書の調査、「情報の自由法」(1966年制定、74年96年改正)に基づく請求により入手した途方もない数の文書の精査によって、これまで推測や噂の域を出なかった問題を調べ、米海軍暗号解読者のうち生存者へのインタビューを繰り返し行い、膨大な史料を示して事実を確定しようとしたものですが、最も肝心な点である日本海軍作戦暗号の解読について決定的な誤りがあり、本書を以て真珠湾の陰謀を立証することはできません。

またこのスティネットの論理の面白い点は、タイトルの「ルーズベルト欺瞞の日々」にあるように、ルーズベルトが「卑劣な不意討」を演出し、米軍に多大な人的・物的損害を与えたことを非難しているように見せつつも、「ルーズベルトの陰謀は正当なものだ」と結論付けていることです。

即ち、欧州大戦に介入して米国民が一丸となって戦うためには、日本に最初の大きな1発を撃たせることが不可欠だったのであり、それによってファシズム国家を敗戦に追い込み、民主主義を守ることができたのだと主張しています。だから、「米政府は堂々と真実を明かせばいい」というのがスティネットの立場になっています。

ルーズベルトの陰謀の本体は「日米決戦への道・再考」で述べた如く、真珠湾問題にあるのではなく、対米戦回避が極めて困難化するまで日本を追い込んだルーズベルト政権の対日外交政策の全体にあります。

日本を対米戦の決断へ追い込めば、次に重要なのは、日本が米国に対し先制攻撃を仕掛けるように仕向けることです。それは明確な米国の領土・領域に対する攻撃でなくてはなりません。太平洋上の艦船同士の遭遇戦のようなものであっては意味がありません。現に、大西洋ではドイツの潜水艦と米海軍の水上艦艇が戦闘行為を行っており、ルーズベルトはそのことを国民にアピールしましたが、それをもって対独宣戦はできませんでした。

植民地のフィリピンでも不足の恐れがあります。それはルーズベルト自身がリチャードソン合衆国艦隊司令官との会談で次の如く明言しています。「もし日本がタイ、マレー半島、また蘭印を攻撃しても、我々は戦争に入れない。彼らがフィリピンを攻撃しても、我々は戦争に入るかどうか判らない。しかし、彼らは常に、過ちを犯すのを避けることはできないであろう。そして戦争が続き、作戦地域が拡大すれば、遅かれ早かれ彼らは過ちを犯し、そして我々は戦争に入るだろう」と。ルーズベルトは、実際に起きた日米戦争の如く緒戦から日本との真っ向勝負になることだけを期待していたわけではないようですが、日本が武力行使を発動すればいずれ米国を攻撃するといった過ちを起こすだろうと考えていました。

ハワイ準州なら米国民はほぼ自国領土に対する攻撃だと受取るでしょう。本土西岸のカリフォルニア州であれば、百%米国民の怒髪冠を衝くこと疑いがありませんが、北米大陸西岸まで機動部隊を隠密裏に航行させることは殆ど不可能であるばかりか、当時減殺すべき米海軍の主戦力はルーズベルトの指示によって真珠湾に碇泊しており、日本が対米戦を覚悟したときに攻撃対象になるのは、誰が考えてもハワイという結論に達するはずです。

更に言えば、真珠湾は大正11(1922)年に締結されたワシントン海軍軍縮条約において、英国領シンガポールと同じく要塞化禁止の例外とされた軍港で、太平洋における米海軍の最大根拠地として拡充されてきたという経緯を考慮すれば、英国におけるシンガポールと同様、日本海軍の先制攻撃の目標となり得るのは唯一真珠湾以外にはないというのが軍事作戦的に見た当然の結論となります。

真珠湾攻撃がサプライズ・アタックであったかどうかは、軍事的な意義を別にすれば決定的な問題ではなく、味を際立たせる香辛料かトッピングの如きものでした。最も肝心な点は、日本側に米国領土の一部を先制攻撃させることにあり、それを知った米国民が一致団結して対日戦争に立ち上がるに足る衝撃を感じるかどうかにありました。

サプライズでなくても十分に準備された日本機動部隊による先制攻撃によって、米国側に相当の被害が出れば、所要の衝撃を米国民に与えることはあり得たはずです。とはいえサプライズによって得られる衝撃は一層大きく効果的なものになることは誰にも予測できるため、ルーズベルトの心中には真珠湾への“卑劣な不意討”を受忍するだけの言訳は存在し得たと思われます。

日本海軍部隊による攻撃があるとすれば、その目標は真珠湾以外にはなく、また真珠湾が奇襲攻撃を受ければ、如何に子弟を海外の戦場へ送ることを嫌がっている米国民といえども、また不干渉主義を頑なに主張してきた議会・議員といえども、米国が欧州やアジアの戦争へ参戦することに反対することはできない、いやむしろ「報復するは我に在り!━リメンバー・パールハーバー!」に対してスタンディング・オベーションをもって賛意を表するだろうとの計算が、ルーズベルト政権内部で暗黙裡に合意されていたとしても不思議ではありません。

「火の無い所に煙は立たず」ではありませんが、米国議会まで巻き込んで何度も繰り返されてきた真珠湾陰謀説とそれを否定する自称“正統派歴史学者”の論争は今後も絶えることはないと予期されます。

一つだけ言えることは、それが陰謀であろうがなかろうが、山本連合艦隊司令長官が軍令部等の反対を押し切って真珠湾攻撃を断行したことは、ルーズベルトが言うところの「過ち」即ち「戦略的愚行」であり、経緯はどうあれ宣戦布告なき攻撃となったことが我が国の国益を大きく損ねたという事実だけは変わることがありません。

一つだけ言えることは、それが陰謀であろうがなかろうが、山本連合艦隊司令長官が軍令部等の反対を押し切って真珠湾攻撃を断行したことは、ルーズベルトが言うところの「過ち」即ち「戦略的愚行」であり、経緯はどうあれ宣戦布告なき攻撃となったことが我が国の国益を大きく損ねたという事実だけは変わることがありません。

極秘電報を14部に分けて暗号化しワシントンの日本大使館に送るといった面倒なことはせず、なぜ駐日米大使グルーに直接手交しなかったのか[2]、悔やまれるところです。駐米大使を通じて米国政府へ直接伝えるのが国際儀礼なのでしょうか。それとも外務省が自慢の暗号パープルを過信、重用し過ぎたのでしょうか。

Ⅱ 真珠湾攻撃に関する調査

米国内では戦中から戦後にかけて両院合同調査委員会、陸海軍部内調査委員会など様々な立場からの真珠湾調査委員会が設けられ、それは8個委員会にものぼりました。如何に真珠湾の悲劇が米国民及び陸海軍人にとって衝撃であったか、また如何に多くのアメリカ人が奇襲を受けたことに疑問を持ったかを示す歴史的証拠と言えましょう。

その調査委員会の中の主要な3つの委員会の調査結果概要について見てみますが、調査が新しくなるほど、真珠湾の悲劇の責任追及が、現場から政府中枢へと深まって行ったことが分かります。

1 ロバーツ調査委員会

戦艦8隻そのうち2隻は復旧不能、軽巡洋艦3隻、駆逐艦3隻、航空機188機、人員2,402人(うち57人民間人)という大被害を受けた真珠湾攻撃について、即座に米議会内にはかくも甚大な被害を受けた真珠湾防衛の真相を明白にすべきだという怒りの気運が高まりました。ルーズベルトはその議会の動きの機先を制し、彼自身が任命した調査委員会を発足させます。

戦艦8隻そのうち2隻は復旧不能、軽巡洋艦3隻、駆逐艦3隻、航空機188機、人員2,402人(うち57人民間人)という大被害を受けた真珠湾攻撃について、即座に米議会内にはかくも甚大な被害を受けた真珠湾防衛の真相を明白にすべきだという怒りの気運が高まりました。ルーズベルトはその議会の動きの機先を制し、彼自身が任命した調査委員会を発足させます。

これがロバーツ調査委員会で、委員長は干渉主義を唱える戦争支持者であった最高裁判所陪審判事オーエン・ロバーツ、委員は退役少将元海軍作戦部長ウィリアム・スタンドレー、退役少将元合衆国艦隊司令長官ジョセフ・リーブス、退役陸軍少将フランク・マッコイ、現役陸軍准将ジョセフ・マクナーニーという顔ぶれでした。

彼ら4人の調査委員はその後ルーズベルト政権から名誉と恩恵を授与されました。元作戦部長スタンドレーは、調査委員会の報告書にサインした後、殊勲賞を授与され、その上ソ連大使に任命されました。元合衆国艦隊司令長官リーブスは、少将の階級で退役しましたが、1942年6月、退役者リストの上で大将に昇任しました。マッコイは日本の占領管理が行われたとき、極東諮問委員会の委員長に任命されました。唯一人現役陸軍准将であったマクナーニーは、その後四つ星の大将に昇任、陸軍階級制度の中ではマーシャル参謀総長に次ぐ第2位となり参謀次長、そして終戦後はヨーロッパ占領軍司令官にまで栄達しました。

この調査委の結論は、現場の陸海軍の将校の職務怠慢と判断誤認を指摘し、責任を追及しただけで終わりました。キンメル提督とショート将軍は、更迭された後それぞれ故郷に帰りましたが、「ぶっ殺すぞ!」といった真珠湾の失策を非難する米国民からの嫌がらせに苦しみ、依願退職願いの提出をほぼ強要され、真珠湾の悲劇が起きた日の2か月半後に軍籍を去りました。政府はあくまでも軍法によって二人を裁くという擬態をみせながら、戦争中の機密保護のためというもっともな言訳をつけて、結局軍法会議を執行しませんでした。

2 1944年上下院合同調査委員会

ロバーツ報告があまりにも恣意的かつ杜撰な証言によって行われたことが歴然としていたからでしょう、1944年6月、戦争の最中でありながら、議会は、上下院合同の調査委を設置、陸海軍に真珠湾攻撃の調査を行うよう命じます。再調査の動議を提出したハミルトン・フィッシュ下院議員の議会での発言内容は次のようなものでした。

|

|

陸軍と海軍それぞれに査問委員会が設けられ、陸海軍が傍受した電報についての調査を行いますが、陸海軍省共に情報の提供を拒否、特に陸軍においては、マーシャル参謀長から真珠湾当時の情報部長に対して傍受の問題について証言しないよう命令されました。しかしキンメルの再三の要求の結果、海軍は傍受の情報に関して証言することになり、陸軍もこれに従わざるを得ないことになりました。当時傍受に関係した将校たちが証言台の前に立ちましたが、特に目新しい証言をすることはありませんでした。

陸軍と海軍それぞれに査問委員会が設けられ、陸海軍が傍受した電報についての調査を行いますが、陸海軍省共に情報の提供を拒否、特に陸軍においては、マーシャル参謀長から真珠湾当時の情報部長に対して傍受の問題について証言しないよう命令されました。しかしキンメルの再三の要求の結果、海軍は傍受の情報に関して証言することになり、陸軍もこれに従わざるを得ないことになりました。当時傍受に関係した将校たちが証言台の前に立ちましたが、特に目新しい証言をすることはありませんでした。

それでも調査委は、陸海軍長官に対して、マーシャル参謀総長と元海軍作戦部長スターク大将に批判的な報告を行い、キンメルとショートを職務怠慢としたロバーツ委員会の裁定を覆しました。特に海軍調査委はキンメルを無罪と判定、キンメルはフォレスタル海軍長官(ノックス4月28日心臓発作で急死により海軍次官から昇格)に対し同報告書の読み上げを要求、また今後海軍の行う調査への立ち会い、証言の提出、証人との対決、反対尋問を要求しましたが、フォレスタル海軍長官によって悉く拒否されました。

3 1945年上下院合同調査委員会

1945年9月6日即ち日本が降伏文書に署名してから僅か3日後、民主党上院議員アルベン・バークレイが、真珠湾の疑惑について調査するよう要求し、民主5名、共和4名の上下院の議員及び委員長のバークレイを加えた10人の調査委員会が設置されました。

ルーズベルトはこの年の4月12日に死去しており、コーデル・ハルは1年前に体調を崩して国務長官を辞任しておりました。これまでの調査委よりも多くの自由度を以て調査することが出来る環境にありました。

委員会設置の趣旨は「1941年12月7日、ハワイ準州のパールハーバーへ日本軍が攻撃するように仕向けるか、またはそのような道を辿る出来事や事情に関する事実について全面的かつ完全な調査を行う」というものでした。

多数派報告は1944年調査委の結論を踏襲したものでしたが、少数派報告は、明確にルーズベルト以下政府首脳に明確な責任があるとの結論を下しました。即ち「合衆国大統領は、事態が戦争切迫の度を増すに従い、情勢を判断し、ハワイ司令官等に明確な命令を下すに当り、陸軍長官、海軍長官、参謀総長、作戦部長の間に、継続的・効果的かつ適切な共同作業を行わせることが出来なかったことについて、責任がある。その理由は合衆国の憲法と法律が、大統領に、行政府の長と軍の総司令官としてこの種の協力を実行させる全権限を与えており、そしてこの権限は、合衆国国民に対する責任を不動のものとするために、大統領のみに与えられたものであるからである」というものでした。

報告書は、政府首脳たちが真珠湾を攻撃されるのを知りながら放置したとは直言していませんが、「パールハーバーは、乗り気でない国民を戦争に駆り立てるにあたって、躊躇する議会に頼らなくてもいい方法をアメリカの好戦派に提供したことは紛れもない事実」であることを認定しました。

Ⅲ 日本挑発計画

Ⅲ 日本挑発計画

1 ルーズベルトの布陣

パリが陥落した1940年6月14日の4日後、その29年前のタフト大統領(共和党)の下で陸軍長官を務め、フーバー大統領(共和党)の下で国務長官(ハルの前任者)を務めたヘンリー・スティムソンは、「いまや、世界は二分された。全体主義が勝利すれば、それは世界の自由の終焉を意味する」、「ナチスと西半球の間に存在する兵力が英国艦隊のみである以上、米国は英国艦隊を守らねばならない」として、中立法の破棄や徴兵制の導入を訴えるラジオ演説を行いました。

彼はまた第二次欧州大戦が勃発すると同じくラジオ演説において、「英仏が行っている『我々の戦い』を米国が助けなければならない」と主張しており、英仏と米国は一心同体であるが如き考えを持っていました。「恥ずべき傍観者になってはならない」即ち欧州への干渉主義が彼の一貫した政治信条でした。このラジオ演説が行われた6月18日の翌日、ルーズベルトからスティムソンに陸軍長官就任要請の電話が入ります。スティムソンは、ルーズベルトが彼の主張に同意していることを確認したうえでこれを受諾しました。

フランク・ノックスは、1936年の大統領選で共和党副大統領候補として指名を受け、ルーズベルトと戦いましたが、わずか2州で勝っただけで完敗しました。しかしその政治的主張は、ルーズベルトの推し進めるニューディール政策と社会保障政策を支持するものであり、選挙後は超党派的な外交・国防政策を提言、第一次世界大戦でも欧州戦線への参戦を主張するばかりか、自らも砲兵隊将校となって戦場に立つなど、スティムソンほど明確ではないにしろかなりの干渉主義者でした。

フランク・ノックスは、1936年の大統領選で共和党副大統領候補として指名を受け、ルーズベルトと戦いましたが、わずか2州で勝っただけで完敗しました。しかしその政治的主張は、ルーズベルトの推し進めるニューディール政策と社会保障政策を支持するものであり、選挙後は超党派的な外交・国防政策を提言、第一次世界大戦でも欧州戦線への参戦を主張するばかりか、自らも砲兵隊将校となって戦場に立つなど、スティムソンほど明確ではないにしろかなりの干渉主義者でした。

この二人の干渉主義者がバリバリの共和党員でありながら、民主党政権下においてそれぞれ陸海軍の最高責任者の閣僚ポストに1940年7月10日と11日ほぼ同時に就任したのです。対日戦への布陣が進められたと言っていいでしょう。

合衆国艦隊司令長官リチャードソン海軍大将は、1940年5月のハワイにおける春季大演習の後、艦隊をそのままハワイに駐留させ、真珠湾を母港にせよとの大統領命令を受けます。リチャードソン提督はこれに強硬に反対しました。その理由は、

合衆国艦隊司令長官リチャードソン海軍大将は、1940年5月のハワイにおける春季大演習の後、艦隊をそのままハワイに駐留させ、真珠湾を母港にせよとの大統領命令を受けます。リチャードソン提督はこれに強硬に反対しました。その理由は、

- 真珠湾は合衆国艦隊の主力を駐留させるには施設・防御力が貧弱である。

- 米本土から2000マイル以上も離れた洋上の孤島で、補給が困難。

- 艦隊をこれだけ進出させると日本を刺激して日米戦争の引き金となる。

と、いうものであり、このような危険を冒すより米本土西海岸サンディエゴに駐留させるべきだとあちこち説得、1940年にはルーズベルト大統領に直談判して説得を試みました。

1940年10月8日、ルーズベルトは大統領執務室で前海軍作戦部長ウィリアム・リーヒ大将を同席させてリチャードソン提督と会談します。リーヒ大将はリチャードソンよりアナポリス卒5年上の先輩で、ルーズベルトが最も信頼を寄せた提督でした。この席上、ルーズベルトは極東と日本に関係する二つの重要事項を決定します。一つは、国務省が極東に所在する米国人に対して可及的速やかに退避するよう勧告するということです。これは近い将来日米間に重大なる問題が発生することを示唆したものでした。

1940年10月8日、ルーズベルトは大統領執務室で前海軍作戦部長ウィリアム・リーヒ大将を同席させてリチャードソン提督と会談します。リーヒ大将はリチャードソンよりアナポリス卒5年上の先輩で、ルーズベルトが最も信頼を寄せた提督でした。この席上、ルーズベルトは極東と日本に関係する二つの重要事項を決定します。一つは、国務省が極東に所在する米国人に対して可及的速やかに退避するよう勧告するということです。これは近い将来日米間に重大なる問題が発生することを示唆したものでした。

もう一つは、ハワイを基地とする合衆国艦隊を維持するということでした。この二つの決定は、ルーズベルトが、極東或いは西太平洋正面が戦域化する可能性を明示したこと、その場合ハワイに根拠を置く海軍部隊が重要な役割を果すということを明らかにしたものです。

この決定に対し、リチャードソン提督は不満を爆発させ、「大統領閣下、海軍の先任将校たちは、太平洋における戦争で勝利を収めるうえで必要不可欠な、この国の文民指導者の指導力に信任と信頼を寄せておりません」と厳しく批判しました。これは航空幕僚長が「日本はいい国だ。侵略国家ではない」と言うのとは全く異なり、内閣総理大臣に対して「総理には自衛隊を指揮するに足る指導力がない」と直言するのと同じです。例え鳩山や菅の如く本当であっても、現在の日本なら即刻クビでしょう。

リチャードソンは、既にルーズベルトから対日戦争が不可避であることを告げられており、その場合両国の間に横たわる太平洋において合衆国艦隊が強力な日本海軍機動部隊の矢面に立たされる、そして多くの部下が命の危険に曝されるばかりではなく、多くの戦死者を出すということを恐れていました。彼は外交によって日米間に戦端が開かれるのを防止すべきであると考えていたからこそ、クビを覚悟で諫言したのだと思います。

その月末、ワシントンの新聞はホワイトハウスからの情報であるとして、「リチャードソン海軍大将が米艦隊司令長官の職を更迭されるだろう」と報じました。翌1941年2月1日ルーズベルトは合衆国艦隊を、大西洋艦隊と太平洋艦隊とに分けることを承認、リチャードソン提督は合衆国艦隊司令長官の職を解かれ、少将に降格されて海軍を去りました。

リチャードソンよりアナポリス3年後輩のハズバンド・キンメル少将が多くの先任の将星たちを飛び越えて抜擢され、大将に昇任、合衆国艦隊司令官兼米太平洋艦隊司令長官に補職されました。リチャードソンがルーズベルトに対し諫言した「大統領の指導力に信任と信頼を寄せていない海軍の先任将校たち」はキンメルのジャンプによって結果的に排除されたのです。このようにしてルーズベルトは慎重に人を選んで、彼の戦争挑発計画に反対しない海軍将校を艦隊の主要配置につけていきました。

リチャードソンよりアナポリス3年後輩のハズバンド・キンメル少将が多くの先任の将星たちを飛び越えて抜擢され、大将に昇任、合衆国艦隊司令官兼米太平洋艦隊司令長官に補職されました。リチャードソンがルーズベルトに対し諫言した「大統領の指導力に信任と信頼を寄せていない海軍の先任将校たち」はキンメルのジャンプによって結果的に排除されたのです。このようにしてルーズベルトは慎重に人を選んで、彼の戦争挑発計画に反対しない海軍将校を艦隊の主要配置につけていきました。

この人事計画は1939年8月に始まっていました。海軍の人事をホワイトハウスの言いなりにするには、先ず海軍職のトップである海軍作戦部長に大統領の命に忠実な人物を置く必要があり、選ばれたのがハロルド・スターク大将でした。スタークはリチャードソンの1期後輩でした。海軍を去っていくリチャードソンは、彼を口汚く非難し「大統領に卑屈に追従し、艦隊を危険に曝すことに同意した“職業的怠慢者”である」と述べました。

真珠湾で米海軍が大被害を蒙ると、スターク大将はルーズベルトによってその責任を取らされ、4カ月後欧州海軍司令官へ左遷されました。キンメル大将、ショート中将と同様スケープ・ゴートにされたのかもしれません。

2 マッカラム覚書

1940(昭和15)年10月7日付の海軍情報部極東課長アーサー・マッカラム少佐が作成・提示した「太平洋地域の情勢見積及び米国の採るべき行動に関する具申」(マッカラム覚書)という文書が、米公文書館から1995年1月24日にスティネットによって発見されました。標題からわかるように“米海軍の採るべき行動”ではなく、“米国という国家が採るべき方針”を具申したものであり、一少佐の意見には似つかわしくないところもあります。

この覚書で内外の識者たちが注目したのは、結論部分にある提案施策8項目所謂「マッカラムの戦争挑発計画八項目」で、マッカラムは「これらの手段により、日本に明白な戦争行為に訴えさせることが出来るだろう」と締め括っています。

内容から言えば、海軍部の権限を越えるものであり、スターク海軍作戦部長で留まってしまっては意味がありません。ホワイトハウスまで届いたかどうか、これをルーズベルトが見たかどうかが問題になるわけですが、スティネットは可能性を示唆しているものの確証は示していません。

秦は上司のアンダーソン情報部長によって「握りつぶされた可能性が高い」と結論付けています。秦によれば、マッカラムは1921年アナポリス卒で、プロテスタント・バプティスト派宣教師であった両親の子として長崎で生まれ育った経歴を買われて極東担当の情報将校として勤務、大東亜戦争直前の1940~1941年にかけては海軍情報部極東課長を勤めました。

1923(大正12)年、海軍士官学校卒業後、少尉に任官、大使館付海軍武官付を命ぜられて来日、関東大震災が発生、米海軍の“ともだち作戦”の調整にあたりますが、尊大で自負心の強い日本人は、折角の米海軍の救援活動を快く思っていないと感じ、反日的感情を強めたようです。

マッカラムは真珠湾攻撃の12月7日までこのポストに在ってホワイトハウスに送達する通信情報の日常業務をこなしました。彼の事務所はホワイトハウスから4ブロックしか離れていない海軍作戦本部の中にあり、東アジア諸国殊に日本の軍事外交戦略に関する情報を大統領に提供する役割を果したようです。

日本の文化・国情に詳しく、英語より先に日本語ができたという“変わり種”の将校は、日米間緊迫情勢の中で周囲の注目を集めたはずです。

さてマッカラムの挑発計画の8項目ですが、これについては秦が分析しているように、それほど重要な内容だとは思えません。

|

① 太平洋の英軍基地内、特にシンガポールの使用について英との協定締結 ② 蘭領インドシナ内の基地施設の使用及び補給物資の取得に関する蘭との協定締結 ③ 支那の蒋介石政権に可能なあらゆる援助の提供 ④ 遠距離航行能力を有する重巡1個戦隊を東洋、比又はシンガポールへ派遣 ⑤ 潜水戦隊2隊の東洋派遣 ⑥ 現在太平洋のハワイ諸島にいる米艦隊主力を維持 ⑦ 日本の不当な経済的要求、特に石油に対する要求を蘭が拒否するよう主張すること。 ⑧ 英帝国が日本に対して押し付ける同様な通商禁止と協力して行われる日本との全面的な通商禁止 |

①②④⑤は実施されていません。③は1939年から、④は半年前から行われており、⑥は前述の通り実施され、⑦及び⑧は、翌1941年日本の南部仏印進駐等に伴い実行に移されています。この覚書がルーズベルト政権に影響を及ぼしたか否かは判然としませんが、スティムソン陸軍長官の日記にはこの覚書に賛成したという記録が残っているとスティネットは述べています。

スティネットも秦も共に指摘していませんが、マッカラム覚書の注目すべき点は、前述の8項目の施策ではなく、むしろその結論を導いた現状分析にあります。

その第1点は、1940年の時点で米国は既に、欧州では独伊と対決状態にあり、東洋では日本と対決状態にあると見ていることです。

第2点は、米国にとって最大の危険は、英帝国が早期に降伏し、英国艦隊が手つかずのままドイツの手に落ちることで、そうなれば大西洋の制海権が脅かされ、米国の安全保障に重大な支障をきたす恐れがあると指摘していることです。

第3点は、これが最も重要な点で、裏口の日本を攻めることによって、欧州戦域への軍事力行使が可能となるということを示唆したものです。即ち国内世論を考慮すれば、これ以上欧州戦域で英国を援助することはできない(米軍の欧州派遣による直接的な軍事力行使はできない)が、日本に対しては為すべきことがたくさんあり、米国の挑戦的行動は日本が最も望んでいないことだと指摘していることです。

第4点としては、米海軍が日本に対して速やかに進攻作戦を実施すれば、日本は最も不利な状況で戦わざるを得なくなるか、若しくは海上封鎖部隊によってかなり早い時期に日本国家を崩壊させることが出来るだろう。但し現在の世論の状況からは、更により多くの騒動が起きない限り、日本に対して宣戦布告出来るとは考えられないと結論しています。

この覚書は決して真珠湾に関するルーズベルトの陰謀を証明するものではありませんが、1940年当時の若い米国海軍情報将校の世界情勢特に日本に対する認識が如何なるものであったかを知るうえで興味深いものがあります。そしてその結論は、米国にとって日本との戦争が必要であること、そのためには“より多くの騒動”が必要不可欠だとしていることであり、その“より多くの騒動”こそが、結果的に「真珠湾攻撃」になったのです。

Ⅳ 暗号

1 諜報戦

21世紀に入り、英国政府は情報公開を求める世論の高まりを受けて、一部機密文書の指定解除に踏み切りました。その中に戦前、諜報戦の総指揮をとる日本海軍軍令部と各国に駐在する大使館付武官の間で交わされた暗号電報が悉く傍受され、解読されていた事実を白日の下にさらす機密ファイルが含まれていました。

大使館付武官は、自らも各国の駐在武官の交際などに基づく情報収集活動を行いますが、当該国へ送り込んだスパイを統括し、収集した情報を本国へ送ることを重要な仕事としています。

見つかった機密ファイルには、水面下で行われていた極秘作戦の内容や、各国に潜入し、情報収集を行うスパイたちの活躍ぶりが事細やかに記されていました。それは深い謎に隠されていた日本海軍の諜報網の実態を明らかにする超一流の一次史料でした。

「ニイカワ」という青い目の男、それは日本海軍が雇った英国人のスパイでした。本名はラットランド、第一次大戦で英海軍のエース・パイロットとして名を馳せた空の英雄でした。しかし16歳で海軍に入営した下層階級育ちのラットランドには栄達の道は閉ざされていました。数々の武勲を立て、国王ジョージ5世から勲章を授与され、第一次大戦後新設された空軍の少佐に任命されましたが、平和が戻れば、彼の生きる空間は徐々に狭められていきます。士官学校出の戦場を知らない貴族階級出身の青二才がラットランドを追い抜いて次々と昇進していくのでした。

「ニイカワ」という青い目の男、それは日本海軍が雇った英国人のスパイでした。本名はラットランド、第一次大戦で英海軍のエース・パイロットとして名を馳せた空の英雄でした。しかし16歳で海軍に入営した下層階級育ちのラットランドには栄達の道は閉ざされていました。数々の武勲を立て、国王ジョージ5世から勲章を授与され、第一次大戦後新設された空軍の少佐に任命されましたが、平和が戻れば、彼の生きる空間は徐々に狭められていきます。士官学校出の戦場を知らない貴族階級出身の青二才がラットランドを追い抜いて次々と昇進していくのでした。

そんな折の1922年、日本大使館員がラットランドを突如訪問、日本海軍の空母艦載機に関する技術アドバイザーのオファーを出します。ラットランドは1924年、妻子を故国に残し、空軍少佐の地位を棄て3年間の契約で来日、横須賀海軍工廠で艦載機や降着装置の開発・設計に取組みました。

契約終了後故国に帰り、民間企業のエンジニアとして働いていた或る日、駐英日本武官が彼の下を訪れ、諜報活動の依頼をします。昭和7(1932)年、日本海軍情報部とラットランドの間でスパイ契約が結ばれました。報酬は2000ポンド(5000万円)/年プラス工作資金2億円でした。

昭和9(1934)年、ラットランドは米国西海岸に拠点を作り、ダグラス社に食い込み、同社の誇る航空機関連技術の奪取、航空機部品の密輸に成功します。日本海軍が用意した豊富な工作資金を元手に、ビバリーヒルズの豪邸で悠々自適の生活を送りながら、元英国のエース・パイロットだったという輝かしい経歴を最大限に活用して、西海岸の財界に食い込み、人脈を広げていきました。

1935年、ラットランドは「米国は新たな戦争を欲している。それは数年先となるであろう。私が会った米国人は皆、日本との戦争が不可避だと考えている」という極秘レポートを送っています。

ラットランドが特に重点を置いた出張先はハワイでした。米太平洋艦隊の一大拠点があるオアフ島真珠湾には日本海軍が真珠湾情報専門のスパイを送り込んでいました。それは日本領事館書記官の森村正、本名吉川猛夫(海兵61期、病弱のため昭和13年少尉で予備役編入、軍令部嘱託)でした。昭和16年3月から昭和17年3月まで外務省職員としてハワイ領事館に勤務、真珠湾を見下ろすことが出来る日本料亭・春潮楼に通い、芸者遊びをするのが彼の仕事となりました。

ラットランドが特に重点を置いた出張先はハワイでした。米太平洋艦隊の一大拠点があるオアフ島真珠湾には日本海軍が真珠湾情報専門のスパイを送り込んでいました。それは日本領事館書記官の森村正、本名吉川猛夫(海兵61期、病弱のため昭和13年少尉で予備役編入、軍令部嘱託)でした。昭和16年3月から昭和17年3月まで外務省職員としてハワイ領事館に勤務、真珠湾を見下ろすことが出来る日本料亭・春潮楼に通い、芸者遊びをするのが彼の仕事となりました。

9月24日、J-19領事館用暗号で東京からホノルル領事館の吉川に命令が打電されます。この電報は米軍情報部によって解読され、ワシントンの上層部へ「重要文書」であることを示す印をつけて報告されましたが、現場の最高指揮官であるキンメル提督へは送達されませんでした。

|

1 真珠湾の水域を五つに区分すること。 A水域:フォード島と兵器庫の間 B水域:フォード島の南及び西 C水域:東入江 D水域:中央入江 E水域:西入江及び連絡水路 2 軍艦・空母については錨泊中のものを報告されたし。 3 艦型、艦種を簡略に示すこと。 4 2隻以上の軍艦が横付けになっている時はその事実を記されたし。 |

更に昭和16年10月中旬、吉川は軍令部からの調査命令を受けます。傍受を恐れた軍令部は、民間船の船員に身をやつした密使を送り、和紙の紙縒りを吉川へ手交しました。その紙縒りに書かれた調査事項は次の如くでした。

① 真珠湾に在泊する艦船の総数

② 戦艦・空母の停泊位置と動静

③ 潜水艦の行動

④ 航空機による黎明・薄暮の哨戒の有無

⑤ 多くの船が在泊する曜日

など97項目にも上るものでした。

さてラットランドはどうなったでしょうか。彼は、結局日本を裏切り、米海軍情報部に対しては日本の諜報活動の阻止を持ち掛け、日本海軍に対しては米国内の情報の強化を図るため、更なる機密費を要求します。つまり二重スパイとなったのです。

当時世界最強の情報能力を持っていたのは大英帝国でした。英国情報機関・M15はラットランドが日本海軍に協力し、更に日本のスパイとして米国内で派手に行動していることを20年近くにわたって追跡・監視していました。つまり英国諜報部によって泳がされていたわけです。日米開戦直前、M15によって拘束され英国へ送還されます。

ラットランドは、日本海軍や本人の意図とは無関係に、結果的にですが日米摩擦を高めるのに一役買ったことになり、日米開戦を確信したチャーチルが、元英空軍の英雄パイロットが米国内で日本側に立ったスパイ活動に従事していることを憚り、有害無益と判断したのでしょう。

情報活動に疎いと言われる日本でさえ、ラットランドのようなスパイ機構を米国内に巡らしていたのですから、常識的に考えて欧米諸国もまたゾルゲの如きスパイ組織を日本国内に幾重にも張り巡らしていたと見なければなりません。諜報戦はその主役、成果、功績など一切公表されない冷ややかな世界で行われ、永久に陽の当たることはありませんが、表の世界にもたらす影響は計り知れないものがあります。陰謀に次ぐ陰謀、謀略に次ぐ謀略それが、現実的な国際政治における諜報戦の実態だと言えるでしょう。

2 暗号解読戦

第一次大戦から第二次大戦の戦間期に暗号機械が急速に発達しました。戦車、航空機、潜水艦など数々の新兵器が登場した第一次大戦では、通信分野でも大きな進歩を見せました。それは航空機などの新兵器によって戦場が広域化し、機械化された部隊の進撃・展開が短時間によって行われるようになったからです。即ち広大な戦域に展開する部隊に如何に迅速かつ正確な命令を下し、有機的な連携戦闘をできるかが戦局の推移を決定づけることになったのです。無線のモールス信号による情報交換です。無線は簡易かつ便利な道具ですが、騎馬伝令など旧来の方式に比べると大きな弱点があります。それは敵方も簡単に傍受できるということです。そこで命令などの伝える情報を暗号化するという方法が採られるようになりました。

最初の頃は、砲弾が飛び交う中で通信兵が手作業で命令文書などを暗号化していくのは大変な作業でミスが多発しました。一方作戦の遂行に伴う情報量は増大する一方で、通信兵が限界を感じた時、技術革新が起きました。機械式暗号機が開発されたのです。機械式暗号機は登場すると暗号を守ろうとする側とそれを破ろうとする側の激しく絶え間ない戦いの中でまさに日進月歩、短期間で長足の進歩を遂げます。

1920年代から1930年代にかけてその頂点に立った機械式暗号機は、ナチス・ドイツの開発した「エニグマ(ギリシャ語で鍵)」という暗号機です。当時の技術ではこの暗号を解くのは不可能と考えられていました。100万通りを超える組み合わせから「鍵」を探り当てなければならず、しかもその鍵は毎晩深夜12時に変えられるため、24時間以内に解読作業を終えなければならなかったからです。英国情報部のコード・ブレイカーの中にいた天才数学者がこの問題を解決しました。コンピューターの祖先である機械式計算機を開発したのです。1940年4月、終にエニグマは無力化されました。

1940年7月から始まった英国防空作戦「バトル・オブ・ブリテン」でその威力は遺憾なく発揮され、ドイツ空軍の奇襲部隊は待ち伏せにあって次々と撃墜されていきました。エニグマを破ることが出来なかったならば、英国はドイツの軍門に下った可能性さえあります。

エニグマを破った英国のコード・ブレイカーたちが最後に狙いを定めたのが日本の暗号でした。それは通称「パープル」、正式名称は暗号機B型、世界の暗号機史上、エニグマとともに最強の座を競った双璧と言える機械でした。パープルの設計思想は、わが国独自のものであり、構造もユニークで、エニグマよりも先進的でした。エニグマが歯車式のローターを使ったメカニカルなものだったのに対し、パープルは、リレーやスイッチなどの電子部品を多用した初期のコンピューターに似たものでした。それもそのはず開発のアイデアに結び付いたのは電話交換機でした。パープルの部品は交換機に使われている汎用品であることから、電子部品の信頼性は高く入手が容易で性能も優れていました。

電子スイッチで暗号パターンを切り替えるパープルは、エニグマ以上のランダム性を獲得しており、エニグマを破った英国の天才コード・ブレイカーたちも「パープル」の前に太刀打ちできませんでした。これに助け舟を出したのが米国情報機関のコード・ブレイカーたちです。

協同でパープル解読に取組んだ英米のコード・ブレイカーたちは皆、パープルはエニグマのコピーであり、日本人が独創的な暗号機を作れるはずがないという思い込みからスタートしました。そのため苦戦を強いられましたが、大東亜戦争の始まる約10カ月前の昭和16(1941)年2月、1年半に及ぶ格闘の末に、パープルの秘密が破られました。

昭和16年2月以降終戦まで、日本外務省と海外の大使館等との間でやり取りされる情報はすべて、英米の情報部によって解読されてしまうようになったのですが、日本外務省は「パープルが破られるはずがない」という信仰から抜け出せないままに開戦そして敗戦へと追い込まれていったのです。

3 日本の海軍暗号は解読されていたのか?

日本海軍は昭和14年6月からD暗号(米名JN-25)を導入しましたが、昭和16年4月頃には米海軍によって完全に解読されるに至り、昭和15年12月に新暗号(米名JN-25b)に更新しました。この暗号は日本海軍の発信情報のうち約70%を占めていましたが、英米の解読チームはパープルへの対応に追われ、JN-25bの解読に十分なマンパワーを割くことが出来ませんでした。

『米海軍協会雑誌』1993年12月号に掲げられた論文によれば、平成11年3月、米国立公文書館において、ステフェン・ブディアンスキーという研究者が、米海軍情報部が行ったJN-25bの解読作業に係わる文書を発見、この文書に解読作業の進捗状況を示す報告や解読手法に関する詳しい説明が記述されていました。

この文書が疑問の余地なく示しているのは、昭和16年12月1日の時点では、JN-25bのほんのわずかの暗号しか解明できず、日本海軍の電報の1通も解読できていなかったという事実でした。

ブディアンスキーは、彼の著書『知恵の戦い―第二次大戦における暗号解読の完全な物語』(2000年、邦訳なし)の中で次のように述べています。

|

日本海軍の電報はハワイ、グアム、フィリピンで傍受され、定期船に積まれて本土西岸に着くと、そこからワシントンへ郵送された。ごく一部の緊急を要すると見られたものだけがクリッパー機で空輸された。(中略) 太平洋の緊張が高まった1941年の夏、OP-20-G(米海軍情報部暗号課)は人手不足で困っていた。パープル電報は最優先され、送信されたその日には完全に解読できたが、毎月7000通もワシントンに届くJN-25bの傍受電報には16人しか割り当てられなかった。 1941年春からは英国が協力することになり、少しずつ解明が進んだが、41年8月1日に乱数表が更新されて振出しに戻った。 41年12月1日の時点までに解明できたのは暗号書の暗語3800と乱数2500であり、傍受電報を直ちに解読できるには程遠かった。 |

昭和17年5月頃、ハワイの情報部隊はJN-25bの暗号解読に成功し、米海軍は、6月5日ミッドウェーを攻略せんとする日本機動部隊の兵力、指揮官、予定航路、攻撃時期などを掴んでいたのです。

Ⅴ ルーズベルトは真珠湾をスケープ・ゴートにしたのか?

1 米国は奇襲部隊の航路を捕捉していたか?

パープルを最優先にしていた米暗号解読組織の対応からみて、外務省の電報はほぼ全て解読されていたと考えて間違いはなさそうです。もちろん暗号化された電報は、一見してその重要性を知ることはできませんから、後から解読してその重要性に気付き、時機を逸するケースも多々あったものと思われます。

パープルを最優先にしていた米暗号解読組織の対応からみて、外務省の電報はほぼ全て解読されていたと考えて間違いはなさそうです。もちろん暗号化された電報は、一見してその重要性を知ることはできませんから、後から解読してその重要性に気付き、時機を逸するケースも多々あったものと思われます。

しかし、日本海軍の暗号は、少なくとも12月7日(ハワイ時間)の真珠湾奇襲攻撃時点では破られていなかったとするのが妥当だと思われます。その点から考えれば、ルーズベルトが12月7日(ハワイ時間)の真珠湾攻撃を暗号解読によって事前に知っていた、そして知りながらキンメル提督らハワイ防衛部隊へ知らせなかったというのは、行き過ぎたルーズベルトの陰謀説であると断言してもいいでしょう。

しかし、日本海軍の暗号は、少なくとも12月7日(ハワイ時間)の真珠湾奇襲攻撃時点では破られていなかったとするのが妥当だと思われます。その点から考えれば、ルーズベルトが12月7日(ハワイ時間)の真珠湾攻撃を暗号解読によって事前に知っていた、そして知りながらキンメル提督らハワイ防衛部隊へ知らせなかったというのは、行き過ぎたルーズベルトの陰謀説であると断言してもいいでしょう。

それでは米情報部が日本の奇襲部隊の動きを察知していたかどうかについて検証してみましょう。現在のように地上監視衛星や空中警戒監視機の無い時代、広大な太平洋のどこにいるかわからない艦艇部隊の動きを追跡することは技術的に不可能なほど難しい課題でした。

真珠湾攻撃のちょうど1ヶ月前の昭和16(1941)年11月7日(以下断らない限りワシントン時間)、スターク作戦部長はキンメル宛に「太平洋においては徐々に危機に向かって動いているように見える。1カ月後には何が起きるかわからない」と警戒の書簡を送ります。米海軍情報部は、この時期、日本の海軍戦力の動向をつかむ為の情報収集に躍起になっていました。

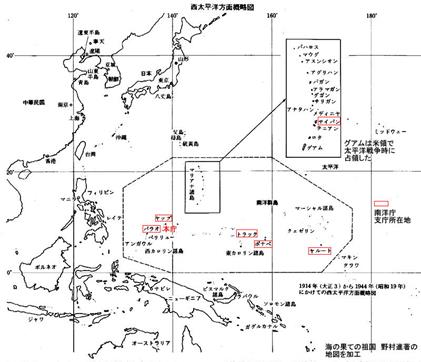

11月15日の米海軍情報要約は「連合艦隊の大部分は瀬戸内海にある」とし、翌16日には「第5航空戦隊の瑞鶴(空母32,000㌧)がマーシャル諸島のヤルートにいるかもしれない」と推定していました。実は、その日瑞鶴は呉基地で燃料弾薬・食糧等を搭載し、艦載機を収容して奇襲部隊の主力の集結地である九州東岸の佐伯湾へ向かっていました。一方、日本の潜水艦がマリアナ諸島付近に集結してハワイ、マーシャル諸島方面に向かっていたのですが、この状況については、米海軍情報部はかなり正確に把握していました。

11月18日の情報要約は、「比叡(巡洋戦艦36,000㌧)、霧島(巡洋戦艦36,000㌧)は呉か佐世保付近、赤城(空母41,000㌧)、加賀(空母33,000㌧)、飛龍(空母21,800㌧)、蒼龍(空母20,000㌧)は南九州、瑞鶴は呉か佐世保付近、次は不確かだが翔鶴(空母32,000㌧)は台湾かも知れない」というものでした。

11月24日の情報要約は、「空母はマーシャルにある1個航空戦隊を除いて所在不明」としていましたが、実際には空母はマーシャルにおらず、第4航空戦隊の龍驤(小型空母11,000㌧)がパラオにいました。

翌25日(日本時間26日)、ルーズベルトはホワイトハウスの閣僚会議で「日本は次の月曜日(日本時間12月2日)にも攻撃しそうだ。警告なしで攻撃することで悪名高いからだ。いかにして我々自身に過大な危険をもたらすことなく、最初の一発を撃つような立場に日本を追い込むかである」と発言します。この日の日本時間0800、南雲忠一中将率いる機動部隊はハワイへ向けて単冠湾を出港しました。

翌25日(日本時間26日)、ルーズベルトはホワイトハウスの閣僚会議で「日本は次の月曜日(日本時間12月2日)にも攻撃しそうだ。警告なしで攻撃することで悪名高いからだ。いかにして我々自身に過大な危険をもたらすことなく、最初の一発を撃つような立場に日本を追い込むかである」と発言します。この日の日本時間0800、南雲忠一中将率いる機動部隊はハワイへ向けて単冠湾を出港しました。

11月26日、野村大使にハル・ノートが手交されます。翌27日スターク作戦部長は太平洋にいる海軍部隊指揮官に宛てて「日米交渉は終わった。日本の攻撃行動がここ数日中に予想される。上陸作戦はフィリピン、タイ、クラ地峡(マレー半島の最狭部)、ボルネオの公算が高い」と打電しています。

同日、新聞情報以外の機微な情報を知らされていないハワイ太平洋艦隊司令部では、陸海軍合同会議が開かれ、日本によるハワイ攻撃の可能性について議論した結果「能力はあるが可能性はない」という結論に達していました。

12月1日、ルーズベルトはハリファックス英国大使に「情報によれば、マレー、タイへの侵攻が予想される。英領、蘭領が攻撃されたら、米国は共に戦う」と述べましたが、英本国が独軍の猛攻を受けて苦境に立たされていても参戦できない米国が、国益に直接関係のない米国民にとっては地名さえ知らない東南アジアの一角を日本が攻撃したからといってそれに参戦できるはずはありません。単なるリップ・サービスか若しくは近々米国が参戦できる状況が生じることを予期していたかのどちらかでしょう。

12月1日、ルーズベルトはハリファックス英国大使に「情報によれば、マレー、タイへの侵攻が予想される。英領、蘭領が攻撃されたら、米国は共に戦う」と述べましたが、英本国が独軍の猛攻を受けて苦境に立たされていても参戦できない米国が、国益に直接関係のない米国民にとっては地名さえ知らない東南アジアの一角を日本が攻撃したからといってそれに参戦できるはずはありません。単なるリップ・サービスか若しくは近々米国が参戦できる状況が生じることを予期していたかのどちらかでしょう。

この日、ルーズベルトはマニラにいるアジア艦隊司令長官のハート大将に奇妙な命令を出します。それは小艦艇3隻を日本船団の航路の前方にあたる仏印沖へ派遣して哨戒にあたらせよというものでした。大統領がこのような小戦力の運用を直接指示することも異様ですが、その哨戒効果もほとんど期待できないもので、後にこのルーズベルトの命令が議論の的となりました。この小艦艇は日本の哨戒機に発見されますが、相手にされずマニラに帰港しました。ルーズベルトが日本軍を挑発しようと思い立った行動だったという見方が有力ですが、それだけルーズベルトは焦っていたということでしょう。

12月1日の米海軍情報要約は「赤城、加賀は南九州、蒼龍、飛龍、瑞鶴、翔鶴は呉付近、比叡は佐世保付近、霧島は呉付近」というものでした。英国情報部の見積も「空母4隻は台湾、4隻は本土海域、2隻は委任統治領」というもので、米英共に択捉島単冠湾からハワイへ向けて出撃した日本海軍の機動部隊の動きを全くつかんでいなかったということを示しています。

12月2日のハワイ情報部要約は「空母についての情報はほとんどない。第1、第2航空戦隊は、15日間も電波を出していない。一つには12月1日に呼び出し符号が変更され、空母のものか特定されていないからである」というものでした。

同日山本連合艦隊司令長官は、12月8日(日本時間)0000をもって開戦を決定した“ニイタカヤマノボレ1208”を本土通信所から打電し、南雲艦隊はこれをミッドウェーの北約940海里(1700㎞)の地点で受信しました。日米決戦が確定した瞬間でした。

12月3日スターク作戦部長はアジア、太平洋両艦隊長官(キンメル、ハート提督)に「日本の在外公館は昨日、暗号書その他の秘密書類を直ちに処分するよう指示された」こと並びに「東京は、12月1日ロンドン、香港、シンガポール、マニラの公館にパープル機の破壊を命じ、12月2日ワシントンのパープル機を破壊し、1冊を除く他の暗号システムと、すべての秘密文書を処分するよう指示された」ことを打電します。この情報は日本が戦争を決意したことを意味し、それには米英が関わっていることも示していました。おそらくルーズベルトは胸をなでおろしたことでしょう。

12月5日に陸軍情報部がマーシャル参謀総長へ提出した見積は「日本は、米国を攻撃しないであろう。最も可能性が高いのはタイの占領である」というものでした。この見積は、対米戦争を回避したいと切に望んでいた日本指導部の言動から予測したものであり、意図的に見れば合理的な判断でした。

しかし敵の可能行動はあくまでもその能力から見積るべきものです。米陸軍情報部の見積は、相手の政治的思惑に引っ張られるという致命的なミスを犯したと言えます。

ところがマーシャル参謀総長はなぜかその陸軍情報部見積とは違って、ハワイ方面陸軍司令長官ショート中将へ「信頼すべき情報によれば近々日本と戦争になるかも知れない。旅順港の二の舞にならないよう、あらゆる防止策を講じるものとする」と打電しています。

この日のハワイ通信傍受部隊の情報要約は「日本陸軍の地上部隊は仏印に集結し、カムラン湾、海南島、台湾南部の諸港には艦隊がいる」でした。同日、空母レキシントン、重巡3隻、駆逐艦数隻は航空機をミッドウェーへ輸送するため真珠湾を出港し、太平洋艦隊の空母は3隻共に真珠湾を留守にしてしまいました。

以上、真珠湾攻撃1ヶ月前からの米・英の情報要約を一覧すると、米側は日本海軍の動きを殆ど正確に掴んでいないということが判ります。殊に単冠湾に集結、出撃した南雲機動部隊の航路を掴んでいたとは到底考えられないということが結論のようです。

2 真珠湾の奇襲が成功した要因

米海軍は、1941年9月5日から真珠湾攻撃直前の12月4日までに通信傍受したものの、解読できなかった26,581通の日本海軍の暗号電報を保管していました。

戦後すぐにこれを解読する作業が行われ、このうち188通が真珠湾攻撃に何らかの手掛かりを与えるものだったことがわかりました。1946年5月解読作業が終了し、海軍作戦部長ニミッツ元帥は「真珠湾前の日本海軍電報」と題する報告書を受け取りました。当時まだ議会において真珠湾調査委員会が活動していたため、これを公表するのは妥当ではないと判断したニミッツは“45年間の秘密”に指定、公表しませんでした。

これらの中には1941年9月以降日本海軍が臨戦態勢を高めていることを匂わす命令や指示の他に、機動部隊の編成が行われていることを示す電報がありました。11月14日には第1航空艦隊参謀長(草鹿龍之介少将)が作戦要領を麾下戦隊へ示した電報があり、更に南雲長官が「機動部隊配属予定のすべての隊、艦は11月18日までに魚雷の調整を完了せよ」と命じたものもありました。

また主として碇泊中の艦船攻撃を目的とした海面航走魚雷の搭載を命じたものや艦上爆撃機による攻撃訓練を命じたものなど港湾に碇泊する艦艇の襲撃計画を示す電報がありました。

機動部隊の戦艦と空母の数は、第1航空艦隊旗艦「赤城」を宛先とし、第2、第5航空戦隊、第3、第5戦隊、第1水雷戦隊を通報先とした11月19日の電報からもかなり正確に推量することが出来ます。

更に、機動部隊付属のタンカーに宛てた「呉、佐世保において準備を完了し、燃料、補給品を搭載後、洋上給油訓練を実施せよ」という電文からは、長躯機動部隊攻撃を計画していることを察することが出来ます。

一連の電報は、その目標が米国西海岸なのか、ハワイなのか、マニラなのかは特定できないにせよ、太平洋に有力な海上部隊を有する国、すなわち米海軍部隊に対する攻撃を明確に示唆していたのです。

仮にこれらが解読されていたら、真珠湾攻撃がどういった結果になったか、戦況の推移を想像することは決して困難な事ではありません。ミッドウェーの如く、南雲機動部隊は逆に待ち受け奇襲を受け、最低でも空母の1,2隻は失うことになったでしょう。

米陸軍は1941年6月からオアフ島に6基の早期監視レーダーSCR-270を配備しており、現にこのレーダーがハワイ北方220㎞の付近を航行する奇襲攻撃編隊を発見し、陸軍情報部へ連絡していました。情報将校はそれが米本土から来援するB-17 だと思い込んで無視しましたが、前述の海軍通信情報が解読されていたならば、或いは米国政府・軍中枢から日本軍来襲の警戒情報が流されていたならば、監視レーダー部隊は最大限の警戒態勢にあったことは間違いなく、迎撃を受けて南雲艦隊の航空戦力の大部分は目標に到達することはできなかったでしょう。

即ち、奇襲が成功した一つの要因は海軍の作戦暗号であるJN-25bが破られていなかったことにあります。破られていた場合でも、日本機動部隊の急襲を受ければ、真珠湾が全く被害を蒙ることがなかったとは考えられず、ルーズベルトが国民や議会に対日宣戦を促す十分な理由とはなったでしょう。しかし、その前に山本連合艦隊司令長官は、真珠湾攻撃作戦を中止した可能性も高いと思われます。

次に、日本側から見た奇襲成功要因は、ひとえに海軍の秘密保持の堅さにありました。

第一に、機動部隊員がパイロットなどの一部の将校を除いてハワイ攻撃を知らされたのは、単冠湾においてであり、海軍全体においても一握りの最高幹部と関係者以外は真珠湾攻撃を全く知らなかったということです。飲み屋の女さえ知っていたという半年後のミッドウェーとは対照的です。

第二に、機動部隊が航走中外国船舶と遭遇しないよう慎重に航路が選定された事でした。

そして、第三にこれが問題となる点ですが、機動部隊艦船は送信機のキーを封印するなどして、厳重な無電封止を守り、隊内電話ですら使用しなかったことです。複雑かつ重要な命令の多くは参謀や伝令がこれを運び、そうでないものは手旗信号、旗信号を用いました。

スティネットは、「南雲中将は絶えず赤城(旗艦)の通信設備を使用して、麾下部隊に電報を打っては無線封止を破った」と平然と書いていますが、これは軍事常識としてあり得ないことであり、仮にそうだったとしたらその電波を受信した大本営或いは山本連合艦隊司令官は直ちに作戦中止命令を発し、南雲中将を更迭したに違いありません。

軍令部や連合艦隊司令部からの命令・指示・情報は東京通信隊から放送され、機動部隊はそれを黙って受信するだけでした。『欺瞞の日々』のスティネットはこれを機動部隊が無線封止を怠っていたとする証拠に挙げるという致命的な誤りを犯しています。

ルーズベルトが、日本の機動部隊がハワイに向かって進撃しているという情報までは握っていなかったのはほぼ疑いのないところですが、ハワイが攻撃されることを想像できなかった筈はありません。

Ⅵ 未必の故意(まとめ)

12月初め、米陸海軍情報部門の責任者の多くは、日本陸海軍によるハワイや南方への攻撃作戦が開始されるのを明確に予測し、それは米政府・陸海軍上層部へ伝達・報告されていました。

12月初め、米陸海軍情報部門の責任者の多くは、日本陸海軍によるハワイや南方への攻撃作戦が開始されるのを明確に予測し、それは米政府・陸海軍上層部へ伝達・報告されていました。

11月26日午後5時、ハルを来訪した野村・来栖両大使に手交されたハル・ノートは、長時日にわたる日米和平交渉案及びその調整経緯と労苦を完全無視したものであり、ルーズベルトもハルも日本がこれを受諾することはあり得ないことを十二分に承知していました。受諾しなければ戦争になる、米首脳の誰もがそう考えていたことは疑う余地は全くありません。

更に12月4日、米陸軍情報部は日本政府からワシントン大使館等へ宛てた暗号機破壊及び暗号書焼却命令を傍受解読し、日本が対米関係において重大な決断を下したことを把握していました。外交常識では暗号書焼却等は「国交断絶」即ち戦争を意味するものであり、調査委員会においても当時のウェルズ国務次官がその旨の証言をしています。

同日、対米戦争切迫を示すウィンド・メッセージ「東の風、雨」が東京海軍無線局から海外向けニュース放送の中で流され、それを傍受した米海軍情報部は直ちに大統領へ報告しました。これらの情況を重ねてみれば、数日中に日本が戦端を開くだろうことは米政府・軍関係者の誰の目にも明らかであったと断言してもいいでしょう。

因みにウィンド・メッセージの受信に成功し、それを誇りとしていた海軍通信保安課長サフォード中佐(1945年上下院合同調査委員会の証人)は、11月7日午後3時CBSラジオニュースで真珠湾の悲劇を知ると激怒、怒りのあまり我を忘れ拳銃を持ち出して上司のノイズ通信局長とスターク海軍作戦部長を射殺しようとまで考えたといいます。

真珠湾攻撃の前日、ハル・ノートに対する回答である日本の最後通牒を傍受解読しているさなか、ルーズベルトは昭和天皇に対して親電を発しています。しかも大統領はハルに対してわざわざ“機密性の弱い暗号”によって東京のグルー大使へ送信するよう指示しています。つまり、この親電は世界に向かって放送されたようなものでした。これはルーズベルトの戦争勃発前の最後の演技であり、この事実はルーズベルトの陰謀に、より一層の陰惨さを帯びさせています。親電の内容(参照:参考資料)は、決して建設的なものではなく、単にルーズベルトの所感を述べたに過ぎないものです。それまでの日米交渉の経過を知る者にとっては、なぜ今頃になって、こんなわかりきったことをと、呆れる思いを抱くもので、ルーズベルトのアリバイ工作以外には意味を持たない親電です。

昭和16年11月7日、日本は野村大使を通じてハルに日米交渉案・甲案を示し、三国同盟の無力化、支那撤兵、仏印撤兵について大幅な譲歩を行っており、親電の後半部分に対する日本側の譲歩案をルーズベルトは十分承知していたはずです。

勿論甲案・乙案など外務省所管の電文はパープルの解読によって全て事前に米側の知るところとなっており、ルーズベルトもハルも日本が譲歩案を出してくることを事前に知っていました。日米開戦前数カ月の米国政府の対応は悪魔の所業の如く犯罪的とさえ言えるものであり、日米交渉の進展に一縷の希望をつないでいた東條首相、東郷外相を初めとする日本政府は、お釈迦様の掌で道化を演じる孫悟空のようなものでした。(開戦前約1年の日米交渉経緯の詳細については、シリーズ第7回「平和を求めた日本、戦争を欲した米国(仮称)」で勉強予定)

日本の提示した譲歩案を完全拒否したとき、日本が切ってはならぬ堪忍袋の緒を切ること、即ち「過ちを犯すこと」を、ルーズベルトは十分予測できたでしょう。そして日本の攻撃の第一弾が奇襲になることも予期していましたが、そのターゲットがどこかを確かな情報のもとに知ることはできなかったのは、その通りかも知れません。

ただしルーズベルトを囲む米政府首脳らは、日本が真珠湾に強い関心を示して情報活動をしていることは知っていました。一方、資源を求める日本が向かうのは南方だろうという見方も有力でしたが、同時多発的に日本の侵攻作戦が開始されるとの見積も軍事作戦的には常識的な見方でした。

今まで縷々述べてきたことを総合すれば、最小でも50%の確率で真珠湾が狙われるのが当然だと誰でも考えるに違いありません。ルーズベルトが真珠湾の太平洋艦隊を少しでも大事だと思うなら、そしてそれ以外に事情がなければ、キンメル提督やショート将軍に万が一に備えるよう警告と命令を出す、かつて海軍長官を務め、海軍に思い入れのある大統領・最高司令官ならそれが自然であり、国民や軍に対する義務であると断言できます。

キンメルもショートもハワイの防衛能力を高めるため、偵察哨戒航空機や対空火器の増強をワシントンに強く要望していました。真珠湾攻撃前の約10か月間、ルーズベルトが英国へ無償援助した航空機は1,750機にものぼりました。それに対してハワイの防衛に必要な航空機は僅か170機増に過ぎなかったのですが、キンメルらのそのささやかな要望は何故か無視され続けました。ハワイの防衛能力が高まれば、日本はその矛先をすべて南方の英蘭領に向けるかも知れないと考えたのかもしれません。

ルーズベルトは、起きてしまったこと(真珠湾の悲劇)が必ずそうなるとは予め知っていなかったし、直接的にそれを招くよう仕掛けたわけではないが、状況によってはそれが起きる可能性を十分予期していたばかりではなく、むしろその可能性を高めるように作為したことは明白であり、更にその防止策を故意に怠った濃厚な「未必の故意[3]」ではないかというのが本稿の結論であり、“歴史修正主義者”に軍配を挙げるものです。

(終)

******************************************

* 参考文献等

①『ルーズベルトの開戦責任』ハミルトン・フィッシュ(訳渡辺惣樹) 2014年9月17日 草思社

②『米国はいかにして日本を追い詰めたか(「米国陸軍戦略研究所レポート」から読み解く日米開戦)』

ジェフリー・レコード(訳渡辺惣樹) 2013年11月27日 草思社

③『インテリジェンス1941(日米開戦への道・知られざる国際情報戦)』山崎啓明 平成26年7月25日 NHK出版

④『大東亜戦争への道』中村粲 平成2年12月8日 展転社

⑤『真珠湾の真実』ロバート・B・スティネット(訳妹尾作太男) 2001年6月30日 文芸春秋

⑥『真珠湾―日米開戦の真相とルーズベルトの責任―』ジョージ・モゲンスターン(訳渡邉明) 平成11年12月8日 錦正社

⑦『検証・真珠湾の謎と真実―ルーズベルトは、は知っていたか―』須藤眞志、今野勉、左近充尚敏、秦郁彦共著

秦郁彦編2011年11月25日 中央公論新社

⑧『真珠湾の真実―歴史修正主義は何を隠したか―』柴山哲也 2015年11月13日 平凡社

⑨『陰謀史観』秦郁彦 2012年4月20日 新潮社

⑩『私は真珠湾のスパイだった』吉川猛夫 2015年5月9日 毎日ワンズ

⑪『孫子』訳者金谷治 2000年4月14日 岩波書店

ⅹ.ウィキペディア

******************************************

【参考資料】

12月6日付 F・Dルーズベルトアメリカ合衆国大統領から昭和天皇に宛てた親電

約1世紀前、米国大統領は日本の天皇に親書を送り、日米両国民の友好関係を呼びかけました。この呼びかけが受け入れられて以来、両国の平和と友好関係は長年続きました。それぞれの国民の徳と賢明な両政府のおかげで、両国は繁栄し続け人類平和にも大きく貢献しました。

だが、両国が非常事態に直面していると考えるからこそ、あえて今、陛下に現状認識の必要性を訴えることに駆られています。事は重大で広範囲に影響を及ぼす緊急事態が刻々と差し迫っていると感じるからです。

両国の長期平和関係は両国に恩恵をもたらすだけでなく、全世界平和や人類繁栄にも貢献できるものですが、今、太平洋地域で起こりつつある緊急事態によって危ぶまれております。この緊急事態は悲惨な結果を引き起こすかもしれません。

米国民は平和を重んじ国民の生きる権限を重視する眼差しで、この数カ月間の日米政府のやり取りを強い関心を持って見守ってきました。米国民は日支間の戦闘が終結することを望んでおりました。また、太平洋地域においても、この地域の国々が他国の侵攻を憂慮することなく隣国同士共存でき、軍備保持という過酷な重圧からも開放され、そして差別措置や優遇措置などの存在しない通商関係が再開される形で同地域に平和がもたらされることを望んでいました。

私にとって明快であるように、陛下にとっても明快だと確信していますが、これらの命題を成就させるために、日米両国はいかなる軍事的挑発行為をお互いに行わないことに同意すべきです。これが命題解決には必須だと感じます。

一年以上前、陛下の政府はヴィシー政権と条約を結びました。北部仏印の北部奥地で中国軍と交戦中の日本軍に援軍を送り込むという名目で日本軍兵士5、6千人を北部仏印に配備するという条約です。だが、今年春と夏にはさらにヴィシー政権は、仏印全体の防衛という名目で日本軍が南部仏印にも軍備を配備することを認めました。

もっかのところ、仏印に戦火は勃発しておらず、そのような計画もないだろうことは間違いないでしょう。だが、周辺国が疑問視するほど大量の日本陸海空軍が南部仏印にも配備されたことで、日本軍の仏印における継続的軍備増強はもはや防衛目的ではないだろうことは、世界にとってこの数週間で明白となっています。日本軍の仏印での継続的な軍備増強は膨大な規模にまで達しており、またインドシナ半島の南東と南西の端から端まで占めているため、フィリピンや西インド諸島、マレーシア、タイの人々が、これら日本軍勢力が各々の国や周辺国への侵攻を虎視眈々と狙っているのではないだろうかと憂慮するのもごく当然のことです。これらの国々にとっては国の存亡や平和維持がかかっているため、ごく正当な脅威であることは陛下も理解していることと思います。また、多くの米国人が、膨大な規模の兵士と軍備を配備した陸海空軍基地は、攻撃さえも可能な軍事力だと疑ってかかる理由も陛下は理解できることと思います。この現状が続行するのが許しがたいことは明白です。また、このことに憂慮を示したどの国も、固唾を呑んでいつまでも危険を見守っているわけには行きません。

ですが、もし、全ての日本軍兵士・軍人が仏印から撤退するのなら、米国が仏印を侵略する意思は一切ありません。また、東インド政府とマラヤ政府(マレーシア)、タイ政府からも同様の保証を取り付けることが可能だと考えています。さらには、同様の保証を支那政府から得られるよう支那政府に働きかけることもやぶさかではありません。日本軍の仏印からの撤退は南太平洋全体の平和維持にも繋がるでしょう。

陛下がこの非常事態を勘案し、私が提案するこの「暗雲を払拭する方法」を検討なさることを熱望していることを、この場を借りて力説いたします。超大国である両国の国民のためだけでなく、周辺諸国の平和のためにも、陛下と私は、これまで培ってきた両国の友好関係を復元し、これ以上の惨事や破壊を地球上から阻止する神聖な責務を負っております。

フランクリン・D・ルーズベルト

[1]元々歴史修正主義とは「新たに歴史を検証する試み」であり、否定的な意味は持っていなかったが、ホロコースト否認論者たちが自らを「歴史修正主義者」と規定したことから、否定的な言葉として使われるようになった。日本では1990年代後半から、南京大虐殺などの存在を否定する勢力を批判する言葉として使うようになった。背後に特定のイデオロギーによる「ねじれ」が働いていると判断した場合、その歴史観を「歴史修正主義」と呼ぶらしいが、我が国では、実証的・客観的・論理的・科学的な検討がなされているかどうかはさておいて、対立する歴史観に対して、否定的な印象を広く一般に植え付けるためのレッテルとして使われる場合が多い。(ウィキペディアより)柴山哲也(元朝日新聞記者)は、「歴史修正主義とは、自分の価値観の間尺に合うように歴史を歪め、主観的な歴史解釈によって歴史の事実を無視すること、世界公認の歴史事実を欺くこと」と定義しているが、彼の著作を読む限りこれは正に天唾である。

[2]大東亜戦争末期のソ連の対日宣戦布告は、8月8日午後11時過ぎ(日本時間)ソ連外務省において駐ソ大使佐藤尚武に対し、外相モロトフから直接宣言・手交された。開戦時刻は1時間以内の日本時間8月9日午前零時であった。佐藤大使が日本大使館に帰着する前に、大使館の電話線が切られ、無線機がソ連警察によって没収されていた。佐藤は止む無く通常の国際電報によって本国へソ連参戦を伝えた。

[3] 確定的に犯罪を行おうとするのではないが、結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及ぶ際の容疑者の心理状態。殺人事件の場合、明確な殺意がなくても、相手が死ぬ危険性を認識していれば、故意として殺人罪が適用される。